Kann man ein Massaker auf die Bühne bringen? Man kann, moderne Operninszenierungen zeigen selbst dann Massenmorde, wenn es nicht um Meyerbeers Hugenotten geht, in denen am Ende die Protestanten niedergemetzelt werden. Im Fall von Innocence haben die Autoren, die Komponistin Kaija Saariaho und die Librettisten Sofi Oksanen und Aleksi Barrière, vertraglich verfügt, dass der Amokläufer, also auch der Amoklauf, der im Hintergrund der Handlung steht, nicht gezeigt werden dürfen. Die Oper rekonstruiert also nicht den an sich fiktiven Fall eines Amoklaufs an einer internationalen finnischen Schule zu Beginn der 2000er Jahre, sondern richtet ihren Blick auf die Zeit danach. Zehn Jahre nach dem Ereignis, dem zehn Schüler und ein Lehrer zum Opfer fielen, feiert der Bruder des Täters, der gerade, erfährt man, aus der Psychiatrie entlassen worden ist, seine Hochzeit, während die Überlebenden ihre Traumata noch immer mit sich führen. Saariaho und Oksanen entwarfen eine doppelte Dramaturgie: Hier der Raum der kleinen, auf sich selbst zurückgeworfenen Familie, dort die Gruppe der ehemaligen Schüler, doch was bedeutet „Innocence“? Unschuldig ist allein die neugebackene, von Außen kommende Frau des Mannes, deren Mitglieder auf je verschiedene Art eine schwer messbare Teilschuld an der unfassbaren Tat des Bruders haben. Der einzige, der nach dem Amoklauf zu Vater, Mutter, Sohn hielt, ist der Priester, doch auch er fühlt sich ohnmächtig gegenüber der in der Vergangenheit aufgeladenen Schuld, auf sehr konkrete Sadismen der geistlichen Schutzbefohlenen nicht aufmerksam gemacht zu haben.

Die neue Frau soll Ruhe ins Geflecht bringen, ein neuer Anfang soll seelischen Frieden stiften, doch Tereza, die während der Hochzeit zufällig kellnert, erkennt im Ehemann den Bruder jenes Jungen wieder, der vor zehn Jahren ihre Tochter tötete. Sie ist es, die Bewegung in die Totenstille bringt, mit der die Familie endlich mit der Vergangenheit abschließen will, während sie nach wie vor so leidet wie all die Anderen, die seinerzeit ihre Liebsten und Nächsten verloren. So kommt Stück für Stück die Wahrheit ans Licht – am Ende bleibt fraglich, ob Stela (der „Stern“) in der Familie bleiben wird, deren Geheimnis offenbar wurde: ein Geheimnis, das die potenzielle Mittäterschaft des Mannes wie die Versäumnisse der Eltern einschließt. Und auch auf der Seite der Schüler herrscht moralische Indifferenz: der namenlose Amokläufer schoss ja nicht aus heiterem Himmel in die Menge. Er wurde, gemobbt, verachtet und verspottet, somit regelrecht zu einer Rachemaschine gezüchtet, der am Ende auch einige Jener zum Opfer fielen, die ihn mobbten, verachteten, verspotteten. Den Bezug auf die Gegenwart darf jeder Zuschauer selbst ziehen.

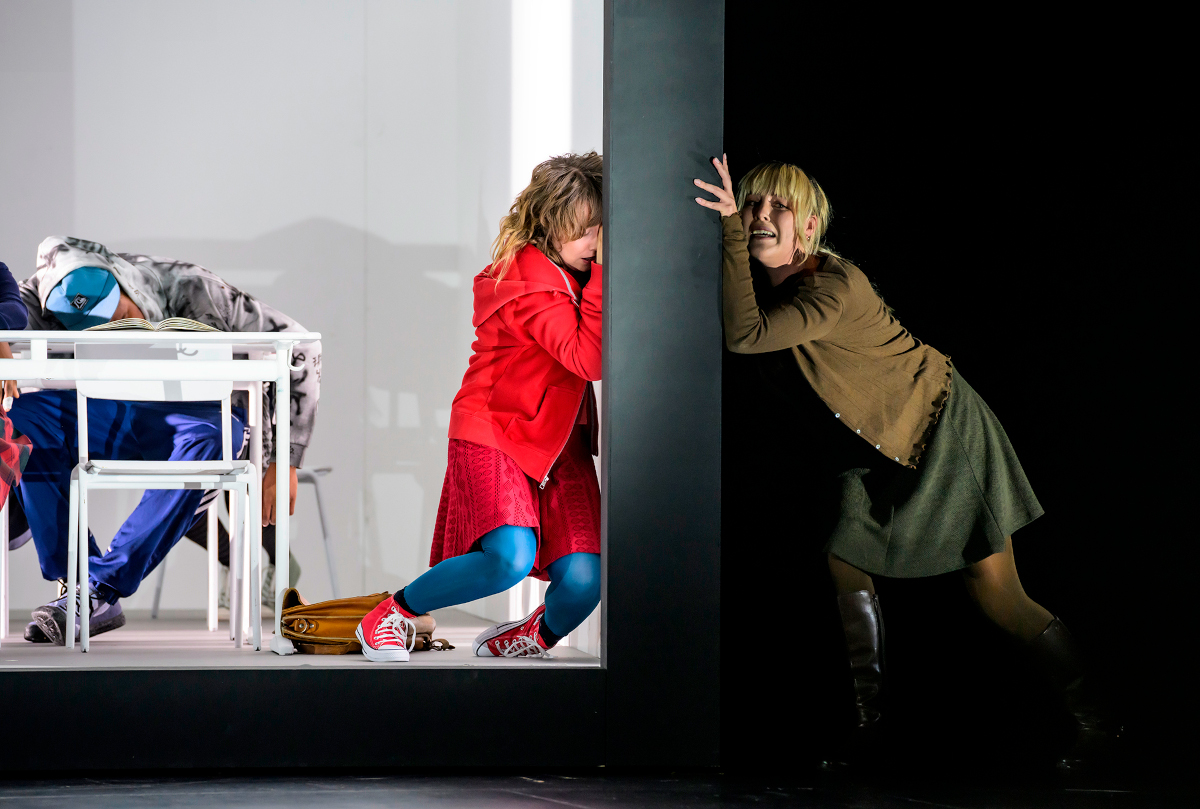

In Nürnberg inszeniert Jens-Daniel Herzog das Werk als realistisches Musiktheater in einem abstrahierten, von Mathis Neidhardt entworfenen Raum: Hier die Familie am Tisch, dort der außen tiefschwarze, innen weiße und sich immer wieder drehende Kubus, in dem die Schülerinnen und Schüler und eine Lehrerin ihren Leiden und Erinnerungen im Sprechgesang Ausdruck geben, Frederika Brillembourg als Lehrerin bisweilen in besonders angespannter, mit irren Glissandi angereicherterweise. Zwei Schülerinnen ragen heraus: Iris, die damals am Mordkomplott beteiligt war und immer noch auf die Bourgeoisie spuckt – Lou Denèsspielt das mit verachtungsvoller Inbrunst – und Terezas tote Tochter Markéta, ein Mädchen in Rot, von der die Mutter nicht Abschied nehmen kann.

Erika Hammarberg, die schon deshalb im Vokalensemble auffällt, weil sie im Folk Stil, auch mit eigentümlich „jodelnden“ Tönen singt (Sonderbeifall!), ist unter den Akteurinnen und Akteuren die einzige Finnin in dieser finnischen Oper, in der nicht weniger als neuen Sprachen zu hören sind: Neben finnisch vernehmen wir englisch, deutsch, rumänisch, spanisch, französisch, schwedisch, tschechisch und griechisch. Tereza singt natürlich meist Tschechisch, Almerija Delic holt sich nach 105 Minuten neben Erika Hammarberg vielleicht den stärksten Solobeifall. Als intensiv Leidende wie als antikisch zürnende schwarze Witwe (der Regisseur spricht von der „archaischen Wucht“ des Werks, das ihm wie eine „antike Tragödie“ erscheint) wäre sie die prima inter pares, wäre das nicht auch Julia Grüter. Als Stela bringt sie ihren expressiven Sopran ins böse Entdeckungsspiel, während Martin Platz als Bräutigam Tuomas auf andere Weise der Verzweiflung Ausdruck gibt, das Unglück befördert zu haben. Jochen Kupfer ist, sonor wie immer, der Schwiegervater; der Dramaturg Georg Holzer macht darauf aufmerksam, dass Tuomas als Bräutigam und Vater und Mutter im Personenverzeichnis ausdrücklich als Schwiegervater und -mutter bezeichnet werden: in Bezug auf Stela, die damit zum Zentrum des Personals wird, an dem sich die schuldig gewordenen Mitspieler abarbeiten müssen. Chloë Morgan ist die abwiegelnde und ängstliche Schwiegermutter, Taras Konoshchenko der zerknirschte Priester, sie vervollständigen das Personal der sechs Hauptrollen, denen als rezitierende Rollen die Schüler und die Lehrerin als Parallelen beigesellt sind, bevor sie sich schließlich in einem großen Ensemble samt Chor vereinigen.

Das Finale ist denn auch der emotionale Höhepunkt des Ganzen. Kaija Saariahos Kunst der atmosphärischen Verdichtung kommt zu einer letzten Steigerung, nachdem die Musik zuvor mal mehr, mal weniger temperiert die Handlung begleitete, ohne sich, so genau sie auch gebaut wurde, mit allzu vielen Akzenten einzuprägen, was dramatische Kulminationen nicht ausschließt: etwa die perkussiven Forte-Klänge, mit denen in der 11. Szene das Massaker und der 17. Szene Iris’ Hass auf die Anderen mit den Mitteln einer farbigen Neueren Musik akustisch gemalt wird. Man hat den Eindruck, dass diese Szenen zwei der wenigen sind, in denen musikalischer und dramatischer Ausdruck eins werden, doch erweist sich selbst an anderen Stellen, dass Saariaho, der wir mit L’amour de loin eine der schönsten und haltbarsten Neuen (Liebes-)Opern verdanken, ihr Handwerk verstand. Nur muss man gelegentlich sehr genau hinhören, um im Orchesterpart mehr wahrzunehmen als eine mehr oder weniger brillante Klangstrecke: beginnend mit dem im Dunkel anhebenden Vorspiel, einem veritablen Klavierkonzert, endend im betörenden Pianissimo eines offenen Klangs, der so etwas wie eine Hoffnung auf Erlösung aus den Erinnerungen verheißt; die Schüler haben ja schon vorher, leicht didaktisch anmutend, angedeutet, dass sie wieder beginnen, ganz normale Menschen zu werden, bevor die Mutter Abschied von ihrer toten Tochter nimmt. Rilke, dessen 150. Geburtstag gerade gefeiert wird, hätte vielleicht geschrieben: Wer hier nicht weint, hat keine Tränen mehr.

Der instrumentale Sound wird von der Staatsphilharmonie Nürnberg unter Roland Böer, soweit man das nach einem oberflächlichen Durchblick der Partitur und dem Anhören des Uraufführungsmitschnitt beurteilen kann, vollkommen gemacht. Wesentlich unterstützt aber wird die schillernde Stimmung vom unsichtbaren, Vokalisen und Namen singenden Chor, der sich erst am Ende coram publico mit den anderen Sängern vereinigt, um vor dem eigentlichen Finale ein bewegendes Schlussbild zu stellen. Der Chor des Staatstheaters Nürnberg singt unter Tarmo Vaask wieder so betörend, dass einige wenige Passagen, vom Summen zum kontrollierten Schrei, schon ausreichen würden, um den Besuch der Aufführung völlig zu legitimieren.

Frank Piontek, 19. November 2025

PS: Hier findet man den Mitschnitt der prominent besetzten Uraufführung in Aix-en-Provence: https://www.youtube.com/watch?v=SZz2bxnAQfs. Wer Lust hat, vergleiche die Partitur: https://issuu.com/scoresondemand/docs/innocence_58414

Innocence

Kaija Saariaho

Staatstheater Nürnberg

Besuchte Aufführung: 18. November 2025

Premiere: 2. November 2025

Inszenierung: Jens-Daniel Herzog

Musikalische Leitung: Roland Böer

Staatsphilharmonie Nürnberg