Erst zu Weihnachten wurde der neueste Bach-Film im deutschen Fernsehen ausgestrahlt: mit Riesenerfolg. Im Dezember war Devid Striesow der Mann aus Eisenach, der gegen einen verbohrten Leipziger Rat um sein Weihnachtsoratorium kämpft. Man dachte sich: Striesow sieht ja nicht schlecht aus, so könnte er ER ausgesehen haben, der massige Mann läuft durch den Kunstschnee, wie man es sich vorstellen könnte – aber irgend etwas stimmte auch hier, abgesehen von den historischen Fehlern, nicht. Und trotzdem „funktionierte“ der Film auf seine Weise: Einer der vielen Bach-Filme, in denen Bach jeweils aussah wie Ulrich Thein, Eugen Klöpfer, Gustav Leonhardt – oder eben Devis Striesow.

Wie sah mein Vater wohl aus? Das fragt Siegfried im zweiten Siegfried-Akt, wohl wissend, dass er es nie erfahren wird. Wie sah Bach wohl aus? Wir „wissen“ es, weil wir wenigstens ein als authentisch geltendes, zeitgenössisches Porträt von ihm besitzen – und wir wissen es doch nicht; ein Gemälde eines zweitrangigen Künstlers sagt so gut wie nichts über eine große Persönlichkeit aus, dessen Werk bis heute fortwirkt. Ein Grund mehr für die Filmschaffenden, sich ein eigenes Bild zu machen – quasi ein bewegtes, das wiederum, wenn’s glückt, so bewegt wie das Werk des Künstlers selbst. Unter den (Film-)Komponisten rangiert Bach gleich neben Wagner, auch Mozart, Händel, Liszt und Chopin wurden häufig in guten und schlechten, verzerrenden und wirklichkeitsnahen Spielfilmen und Dokumentarfilmen ins Bild gesetzt. Es ist nicht das erste Mal, dass der Film-Bach einen Biographen bekam, erst 2023 hat sich Irina Gemsa dem Thema „Bach in Literaturverfilmungen“ gewidmet, doch nun liegt endlich eine Art Analogon zu Sabine Sonntags Opus magnum über Richard Wagner im Film vor: weniger systematisch, dafür mehr journalistisch, dabei doch nicht unseriös. Im Gegenteil: in seinen Begegnungsszenen mit einer Bach-Handschriften-Restauratorin, einem Thomaskantor, einem Arnstädter Organisten und einer ehemaligen Regieassistentin eröffnet Elstermann ein kleines Panorama diverser Bach-Enthusiasten und Kenner, die den Rahmen des Buchthemas scheinbar sprengen. Dabei macht es der professionelle Filmjournalist, der seiner tiefen Zuneigung und Kenntnis des unvergleichlichen Bachschen Oeuvres oft Ausdruck gibt, nicht anders als die Regisseure und Interpreten: Er entwirft Bilder, die den umkreisten Gegenstand beständig variieren – weil „der“ Bach im Film ebenso wenig zu haben ist wie „der“ wissenschaftlich eindeutig erfasste Bach. Davon zeugt nicht zuletzt Elstermanns (nebensächliche) Polemik gegen die (zweifellos polemische) Bach-Biographie Klaus Eidams, die angeblich nichts Neues über Bach offenbarte. Das Gegenteil war der Fall, da der gelernte und praktizierende Organist Klaus Eidam die „bekannten“ Dokumente noch einmal genau anschaute, um zu Einsichten zu kommen, wie sie eben nur ein Selbstdenker haben kann (nur ein Beispiel: Bachs Huldigungskantate, die so genannte „Bauernkantate“ war demgemäß kein Werk der „Anbiederung“, sondern der Würdigung eines wirklich aufgeklärten Aristokraten durch seine dankbaren Untertanen). Wie Elstermann selber sagt: Jede Zeit schafft sich seinen eigenen Bach – und Eidams Interpretation ist eben die eines Bach-Kenners, der aus seiner Perspektive zu anderen Schlüssen kommen muss.

Wesentlich wichtiger als diese, die relativen Begriffe von Richtig und Falsch zu Ungunsten Eidams auslotende Petitesse ist der locker lesbare wie profund informierte Durchgang durch die Bach-Film-Geschichte: vom geschichtsklitternden, nur partiell durch den Charismatiker Gustaf Gründgens geretteten NS-Film Friedemann Bach, in dem der Alte als „Väterchen Bach“ auftritt (eine der vielen treffenden Formulierungen dieses Buchs), über den herben Experimental-Film der Straubs zum bizarren Il était une fois Jean Sébastien Bach („ein filmisches Desaster“) zum absoluten Klassiker der Bach-Filmographie, der zurecht gefeierten TV-Serie aus dem Jahr 1985, die nach wie vor – gerade aufgrund seiner Zeitverhaftetheit, aber auch seines ruhigen Erzähltempos und seiner ernsthaften Schauspieler – vor hoch sehenswert ist. Sieht man heute genau hin, wird man eines der möglichen Abbilder Bachs sehen; wie relativ unsere Ansichten sind, offenbart Elstermanns Gespräch mit einem Experten für die vielen falschen Bach-Bilder. Und doch spiegelt fast jedes dieser Bilder eine Deutung des Mannes, der selbst beim Quizmaster (und ausgebildeten Schauspieler) Hans-Joachim Kulenkampff und beim anarchisch aufspielenden Vadim Glowna – im denkbar unkonventionellen und doch völlig ernstzunehmenden Film Mein Name ist Bach – nicht „falsch“ herüberkommt. Schon die stilistische Spannweite ist denkbar weit, auch in den Dokumentar- und Spielfilmen, in denen Bach nicht als Person auftritt: von einem leider kaum bekannten, 1949 gedrehten Matthäuspassions-Film von Ernst Marischka (die Familie war ansonsten auf „leichte“ Unterhaltung spezialisiert) über Pasolinis grandiose Integration der Bachschen Passionsmusik in seiner Matthäuspassion zu Anna Schmidts Living Bach von 2023, einer Hommage an den Komponisten und seine Musiker. So erobert sich der Autor die reiche Welt der Bach-Filme, indem er, mit scheinbar leichter Hand, Anekdotisches mit Bedeutendem und Biographisches mit Filmhistorischem koppelt. Die Begeisterung, die er mit seinem „Gegenstand“ verbindet, überträgt sich schon schnell auf den Leser selbst: für den Komponisten, für seine Musik aber auch für die vielen cineastischen Versuche, dem Phänomen Bach nahe zu kommen. Mag sein, dass es historisch definitiv falsche Bach-Porträts gibt, wobei an einem Ende das „Väterchen“, dort der „eitle Galan“ steht. Auch sie haben Teil an der Faszination eines Künstlers, der mit so vielen Filmen geehrt und verzerrt, gewürdigt und auf sehr unterschiedliche Arten zur Kenntlichkeit entstellt wurde. Am Ende hat der Leser nur noch Lust, sich nicht nur manch Musikstück anzuhören, sondern alle Filme möglichst zeitnah anzuschauen, wenn er nicht eh gerade wieder einmal zur DVD-Box mit einem der seriösesten und schönsten Bach-Biopics, also der DDR/Ungarn-Verfilmung des Jubiläumsjahres 1985, gegriffen hat. Knut Elstermann ist dem Leser da ein guter wie gut aufgelegter Cicerone durch den meist wohlklingenden Lustgarten der Bach-Filmwelt: inklusive von Bach – Ein Weihnachtswunder. Das Finale des Films, soviel sei denen verraten, die ihn noch nicht kennen, versöhnt mit Einigem, worüber sich der strenge „Kenner“ vielleicht vorher erregt hat. Da ist es wieder: Das Wunder der Bachschen Musik, nicht zuletzt vermittelt durch das bewegte und bewegende Bild. Wie es einzuordnen und gerecht zu beurteilen ist: Auch darüber erfährt man Einiges im kleinen, wertvollen Buch.

Frank Piontek, 9. Mai 2025

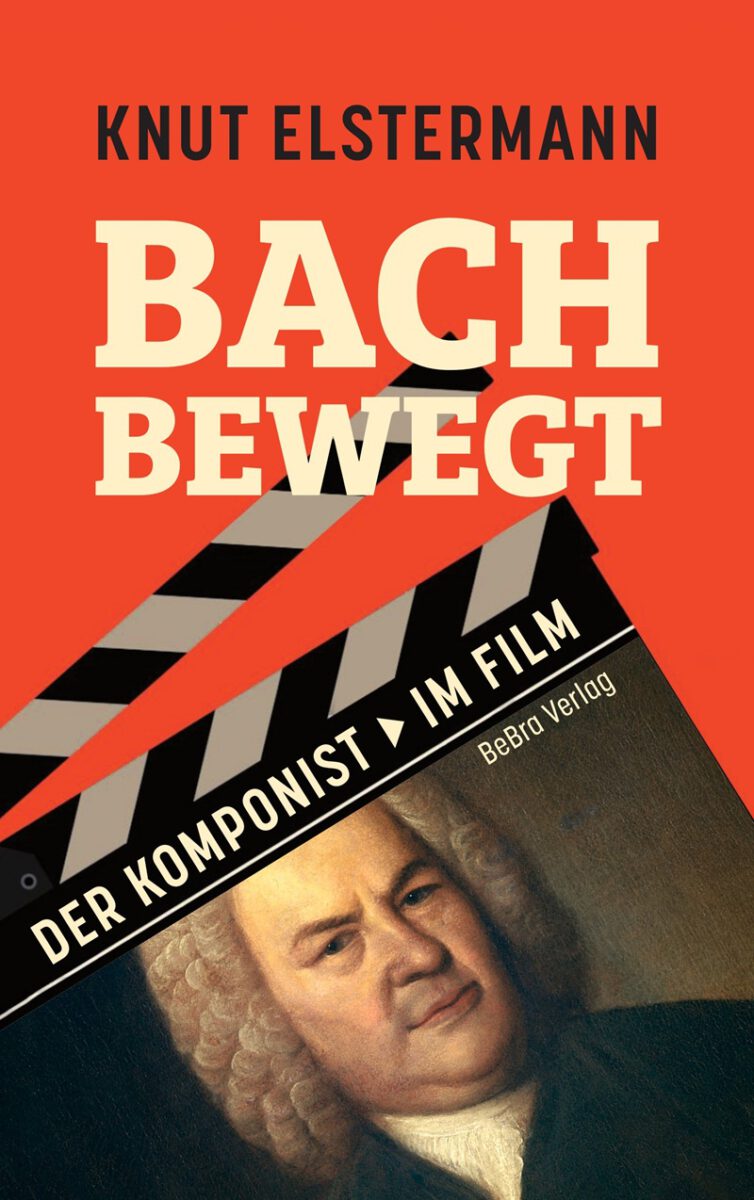

Bach bewegt

Knut Elstermann

Der Komponist im Film

174 Seiten, 36 s/w-Abbildungen

BeBra Verlag, 2025