Nach einer dreijährigen, interessanten, aber nicht immer ganz glücklichen künstlerischen Leitung des bedeutendsten süditalienischen Festivals klassischer Musik durch Sebastian F. Schwarz wurde diese Aufgabe nun der bekannten italienischen Komponistin Silvia Colasanti anvertraut, die unter dem Motto „Guerra e Pace“ (Krieg und Frieden) ein raffiniertes Programm zusammengestellt hat, das mit Rossini der Belcanto-Tradition des Festivals Rechnung trug, mit Britten eine Neuheit für Italien brachte und mit Ravel des 150. Geburtstags des Komponisten gedachte. Die Opernaufführungen waren umrahmt von zahlreichen Konzerten an den verschiedensten Schauplätzen, sodass die Zeit vom 18. Juli bis 3. August dieser 51. Ausgabe der Veranstaltung prall gefüllt war.

„Tancredi”, Gioacchino Rossini

Rossinis zehnte Oper, entstanden zwischen „Il signor Bruschino“ und „L’Italiana in Algeri“, wurde 1813 im venezianischen Teatro La Fenice uraufgeführt, was bedeutete, dass ein Komponist von Buffoopern nun wirklich ernst genommen wurde. Basierend auf Voltaires fünfaktiger Tragödie „Tancrède“ hatte Gaetano Rossi ein dramaturgisch recht schwaches Textbuch geschrieben, das – dem damaligen Publikumsgeschmack entsprechend – Voltaires Helden nicht sterben ließ, sondern in einem Happyend mit seiner geliebten Amenaide vereinte. Es geht um Machtkämpfe 1005 im sizilianischen Siracusa zwischen Argirio (Tenor) und Orbazzano (Bass). Um einen Friedensschluss zwischen den beiden Kontrahenten, die nun gegen den gemeinsamen Feind, den Sarazenen Solamir, kämpfen wollen, zu besiegeln, verspricht Argirio dem Orbazzano die Hand seiner Tochter Amenaide (Sopran), die jedoch Tancredi (Mezzo) liebt. Allerdings begehrt auch Solamir (den wir auf der Bühne nicht sehen werden) Amenaides Hand. Tancredi war unter der falschen Anklage, er paktiere mit den Sarazenen, der Stadt verwiesen worden und kehrt nun zurück, um die Geliebte zu sehen. Diese hatte ihn in einem Brief vor der Rückkehr in die Stadt gewarnt und ihn aufgefordert, gemeinsam zu fliehen. Natürlich wird der Brief abgefangen und als an Solamir gerichtet interpretiert, bevor noch die Hochzeit mit Orbazzano stattfinden kann. Amenaide wird zum Tod verurteilt, und ab da hält Tancredi das Mädchen für treulos, Argirio wird zwischen Vaterliebe und Vaterlandstreue hin- und hergerissen – alle das dramatische Geschehen wenig befördernde Szenen, die allerdings von Rossini mit wunderbarer Musik ausgestattet wurden, der man sich als Hörer am besten hingibt, ohne auf die Handlung zu achten. Rossini hatte schon wenige Wochen nach der Uraufführung für Ferrara ein tragisches Ende geschrieben, das in seiner musikalischen Stringenz von geradezu sensationeller Modernität ist, aber offenbar nicht nur am damaligen Zeitgeschmack scheiterte, denn sogar heute wird das Werk meist mit Happyend gegeben.

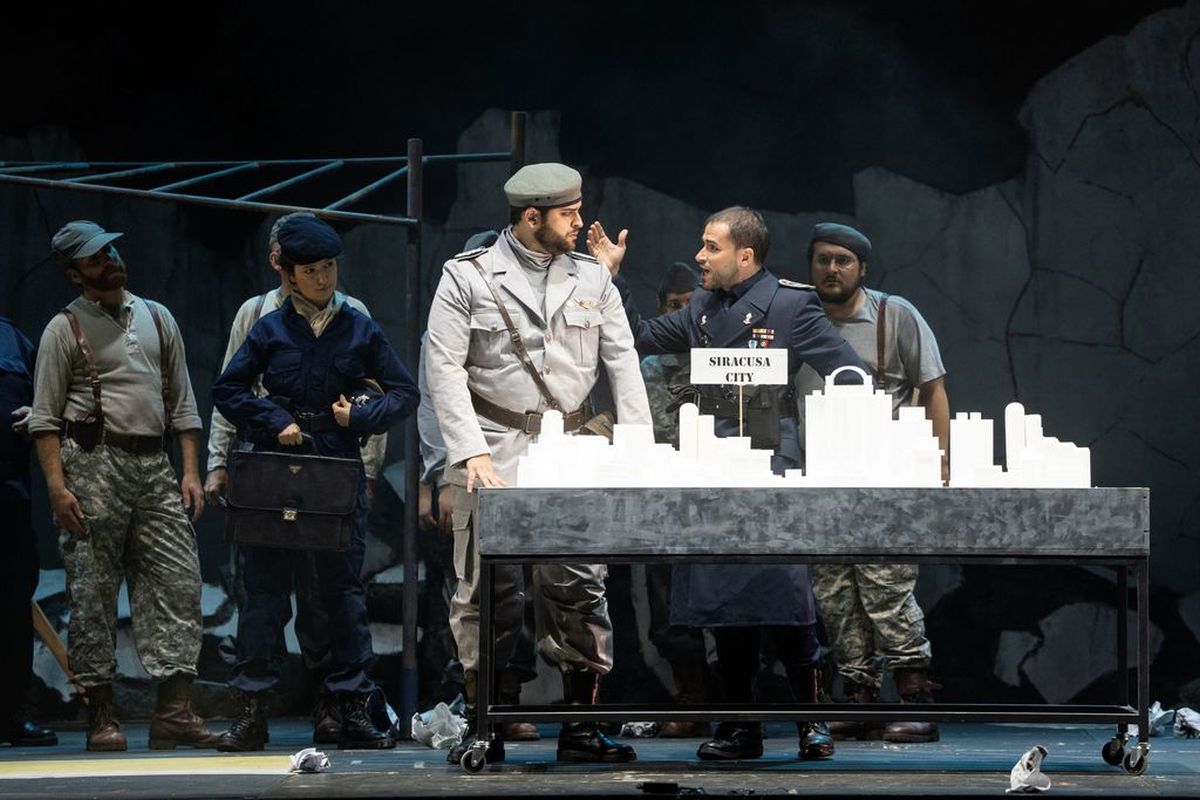

In Martina Franca entschied man sich dafür, beide Enden zu geben, was uns zur Inszenierung von Andrea Bernard führt. Zu sehen ist ein vom Krieg verwüsteter Spielplatz (Bühne: Giuseppe Stellato), auf dem ein Kind (der kleine Carlo Buonfrate macht das ausgezeichnet) versucht, sich die Zeit zu vertreiben. Es wird die Handlung immer beobachtend begleiten, aber seine Funktion wird erst völlig klar, wenn zunächst das tragische Ende zu hören ist, das dann ohne Unterbrechung in ein Happyend übergeht, welches die Wunschvorstellung des Kleinen ist, illustriert von zum Finale aus der Höhe herabgelassenen Kinderzeichnungen. Ein sehr geschickter Kunstgriff, der mich dem Regisseur verzeihen lässt, dass er die ins Heutige verlegten Kriegshandlungen oftmals allzu brutal ablaufen lässt (schließlich ist Oper kein Dokumentarfilm). Und wenn diese während den Frieden besingender Chöre stattfinden, will ich das angesichts der im Ganzen gelungenen Regie gern unter „Ironie“ einstufen. Die von uns nur zu bekannten Kämpfen im Nahen Osten inspirierten Kostüme stammen von Ilaria Ariemme.

Die musikalische Realisierung war allen Lobes wert. Am Pult des heuer hier erstmalig zum Einsatz kommenden Orchestra Accademia Teatro alla Scala stand Sesto Quatrini, dem Rossini offenbar liegt und der das Orchester zu einer Leistung führte, die jener anderer, erfahrenerer Klangkörper durchaus nicht nachstand. Die 26-jähringe Russin Yulia Vakula war in der Titelrolle eine veritable Entdeckung, erwies sie sich doch als Besitzerin eines pastosen Mezzos mit geläufiger Gurgel und spielte außerdem geschickt, obwohl sie ursprünglich nur als Cover für eine Kollegin vorgesehen gewesen war. Amenaide wurde von Francesca Pia Vitale glanzvoll interpretiert – die Absolventin der Accademia della Scala hatte ja schon mehrmals auf sich aufmerksam gemacht und bestätigte ihre einwandfreie Beherrschung des Belcantostils ebenso wie ein starkes Bühnentemperament, das ihre etwas larmoyante Figur stark aufwertete. Als Orbazzano wies Adolfo Corrado nach, dass er sowohl stimmlich als szenisch zu den derzeit größten italienischen Basshoffnungen zählt. Mit dem Argirio hatte Dave Monaco die schwierigste Rolle, nämlich den typischen tenoralen Vater in diversen opere serie Rossinis. Das bedeutet, dass er als baritenore von einer gefestigten Mittellage mehrfach zu sovracuti aufsteigen muss, was ihm, wenn auch mit kleinen Abstrichen an der Tonschönheit, durchaus gelang. In der Rolle der Isaura, Vertraute Amenaides, gab der japanische Mezzo Hinano Yorimitsu eine überzeugende Talentprobe ab, ebenso wie Giulia Alletto in der Sopranrolle des Roggiero, Tancredis Begleiter. Den Lucania&Apulia Chorus in der Einstudierung von Luigi Leo hätte man sich eine Spur homogener vorstellen können.

Überzeugte Zustimmung des Publikums.

Tancredi

Gioacchino Rossini

Palazzo Ducale, Martina Franca

26. Juli 2025

Inszenierung: Andrea Bernard

Musikalische Leitung: Sesto Quatrini

Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala

„Owen Wingrave”, Benjamin Britten

Benjamin Brittens vorletzte Oper entstand 1970 für die englische BBC und wurde von ihr 1971 erstmals ausgestrahlt, 1973 folgte die Bühnenuraufführung am Londoner Opernhaus Covent Garden. Der Text geht auf eine Erzählung von Henry James zurück, und wie beim Textbuch von „Turn of the screw“ (gleichfalls nach Henry James) schrieb ihn die Journalistin und Schriftstellerin Myfanwy Piper.

Die Titelfigur ist der jüngste Spross einer alten englischen Adelsfamilie, deren Söhne seit Jahrhunderten als Militärs brillieren. Owen mit seiner herausragenden Intelligenz und bester körperlichen Verfassung wäre für eine militärische Karriere hervorragend geeignet, aber der junge Mann verweigert eine soldatische Ausbildung. Sein Vorgesetzter Spencer Coyle schickt ihn zum Familiensitz nach Paramore, damit ihn die Verwandten umstimmen. Diese Versuche seitens Miss Wingrave, der Tante, und des Generals Philip Wingrave, des Großvaters (die Eltern sind schon verstorben), aber auch seiner Verlobten Kate und der künftigen Schwiegermutter, Mrs. Julian, vermögen Owen nicht umzustimmen. Coyle kommt schließlich mit seiner Gattin auch nach Paramore und sieht immer deutlicher, dass der junge Mann einen eisernen Willen hat und – anders als ihm von der Familie vorgeworfen – kein Feigling ist, sondern seine Tapferkeit im Widerstand gegen die anderen zeigt. Nach einem schrecklichen Auftritt, während dessen Owen vom Großvater enterbt wird, fordert Kate ihn auf, im sogenannten Geisterzimmer allein zu übernachten (ein Erzähler singt zu Beginn des 2. Akts die Geschichte, wie ein Vorfahre Owens dort am Morgen tot aufgefunden wurde, ohne medizinische Erklärung für sein Ableben). Owen will Kate beweisen, dass er kein Feigling ist und begibt sich zum Schlafen in dieses Zimmer. Auch ihn wird man am nächsten Tag ohne äußerliche Einwirkung tot auffinden (hier zeigt sich die Vorliebe von Henry James für ein offenes, unerklärliches Ende, doch ich meine, dass Britten mit Owens Tod die Unterbrechung der militärischen Familiengeschichte symbolisieren wollte).

Britten, dem Wehrdienstverweigerer, ging es aber vor allem um seine Aussage gegen bewaffneten Kampf und Krieg und, erweitert, um die Möglichkeit eines Menschen, sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten – immerhin war Homosexualität bis 1967 in England strafbar. Da das Werk für die BBC geschrieben wurde, besteht es aus filmisch kurzen Szenen, die verschiedene Standpunkte aus diversen Blickwinkeln erläutern. Im Gegensatz zu „Turn of the screw“ setzte der Komponist auf eine weniger limitierte Orchesterbesetzung, in der das Blech als martialische Farbe eine große Rolle spielt. Owens pazifistisches Manifest bevor er sich zu seiner letzten Nachtruhe zurückzieht, wird hingegen von Harfe, Klavier, Xylophon, Glockenspiel und Vibraphon begleitet.

Angesichts der schnell wechselnden Szenen hat ein Regisseur keine leichte Aufgabe. Für diese italienische Erstaufführung hatte Andrea De Rosa in Giuseppe Stellato einen adäquaten Bühnenbildner, dem es mit geringem Aufwand gelungen ist, die bedrückende Atmosphäre von Paramore wiederzugeben: Anstelle der vom Libretto vorgesehenen Ahnengalerie hingen Bilder, die keine Porträts waren, sondern auf Brust und Stirn Zielscheiben für Übungen mit Schusswaffen trugen. Auf der linken und rechten Seite der Bühne befanden sich zwei Treppen, die zu einem angedeuteten Salon bzw. die Unterkunft der Coyles führten. Im letzten Bild ist der tote Owen zu sehen, der sich auf einem Spielzeugdrehgerät befindet, zusammen mit einem Kind, wohl das Symbol einer Kindheit, in der sich sein Widerstand gegen den Militarismus gebildet hat. Kostüme (Ilaria Ariemme) und Beleuchtung (Pasquale Mari) waren ebenso passend wie charakteristisch.

Die musikalische Umsetzung ist brillant ausgefallen. Die jungen Leute des Orchestra Accademia Teatro alla Scala unter dem israelischen Dirigenten Daniel Cohen, GMD in Darmstadt, spielten wie um ihr Leben und bestätigten, den Vergleich mit erfahreneren Orchestermusikern nicht scheuen zu müssen. Der junge Schweizer Bariton Äneas Humm entfaltete eine fast hypnotische Wirkung mit seiner Interpretation der Titelrolle, die wahre, unerschütterliche Erklärung von Brittens Pazifismus. Spencer Coyle (Bassbariton) fand in dem Finnen Kristian Lindroos (übrigens Enkel des bekannten Tenors Peter Lindroos) eine überzeugende Interpretation des zunächst strengen, dann verständnisvollen Vorgesetzten Owens. Als seine Gattin (Sopran) hatte die Argentinierin Lucia Peregrino nicht nur eine auffallend schöne Stimme, sondern vermittelte auf berührende Weise die einzige komplette Sympathieträgerin der Owen umgebenden Menschen. Der leicht schrille Sopran der Engländerin Charlotte-Anne Shipley passte bestens zur ewig aufgebrachten Rolle der Miss Wingrave. Chiara Boccabella (Sopran) und die Irin Sharon Carty (Mezzo) als künftige Schwiegermutter bzw. Verlobte ließen durch ihre Härte den Zuschauer mit Owen mitleiden. In der für Brittens Gefährten Peter Pears geschriebenen Rolle des unerbittlichen Generals Philip Wingrave (Tenor) hätte der blutjunge Simone Fenotti eine bessere Maske als alter Mann gebraucht. Der Waliser Ruairi Bowen ließ als Lechmere (Tenor), Soldatenkamerad Owens, eine gepflegte Oratorienstimme hören, und Chenghai Bao aus China sang mit expressivem Impetus die Ballade aus Paramores frühen Zeiten.

Die praktisch ausverkaufte Vorstellung strafte alle Sorgen der Veranstalter wegen des kaum bekannten Werks Strafen, und ebenso die jubelnde Zustimmung des begeisterten Publikums.

Owen Wingrave

Benjamin Britten

Palazzo Ducale, Martina Franca

27. Juli 2025

Inszenierung: Andrea De Rosa

Musikalische Leitung: Daniel Cohen

Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala

„L’enfant et les sortilèges“, Maurice Ravel

Ravels Erzählung auf einen Text von Colette vom Alptraum eines ungehorsamen Kindes kann einfach als Märchen erzählt werden oder auch als psychologische Untersuchung. Im Hof des ehemalige Klosters hatte sich das Trio Myriam Farina (musikalische Leitung), Rita Cosentino (Regie) und Francesca Cosanti (Bühne und Kostüme) für die Märchenhaftigkeit entschieden, denn diese fand ihren Ausdruck in holzgeschnitzten, bunt bemalten Gegenständen, die dem Kind riesig dünken mussten (so wirkte etwa ein Bleistift wie eine gefährliche Waffe). Die bedrückende psychologische Farbe steuerte die musikalische Einrichtung von Didier Puntos für sieben Solisten anstelle des vollen Orchesters bei und erwies sich als besonders geeignet für den intimen Rahmen dieses Klosterhofs. Die für Flöte, Cello, zwei Schlagwerke, Klavier zu vier Händen und präpariertes Klavier à la Luthéal zuständigen Musiker brillierten in den Akzentuierungen der verschiedenen Seelenzustände des Kindes.

Die musikalisch untadelige und szenisch höchst glaubwürdige Umsetzung durch blutjunge Künstler aus Italien, Griechenland, Japan, der Slowakei und Argentinien vermag die Hoffnung zu nähren, dass die Oper angesichts solch überzeugender (und überzeugter) Nachwuchskräfte trotz aller Unkenrufe noch eine Zukunft hat. Das im Mittelpunkt der Handlung stehende Kind wurde von der Mezzosopranistin Elena Antonini schönstimmig und szenisch überzeugend sympathisch zwischen Zornesausbrüchen und schließlichem Verständnis für seine belebte und unbelebte Umwelt gestaltet. Ein Pauschallob für die verschiedene Rollen verkörpernden Sängern in den Lagen Sopran, Mezzo, Alt, Tenor, Bariton und Bass, also in den den gesamten Rahmen der klassischen Einteilung abdeckenden Stimmlagen. Trefflich auch der Kinderchor der Fondazione Paolo Grassi in der Einstudierung von Angela Lacarbonara und angemessen der L.A. Chorus unter Luigi Leo.

Der Publikumserfolg auch dieses Abends bestätigte das hohe Niveau des künstlerischen Programms der neuen Festivalleitung.

L’enfant et les sortilèges

Maurice Ravel

Chiostro San Domenico, Martina Franca

28. Juli 2025

Regie: Rita Cosentino

Musikalische Leitung: Myriam Farina

Sieben Orchestermusiker (kein Ensemblename angegeben)

PS: Das Programm für 2026 wurde bereits veröffentlicht:

- „Carmen“ in der Fassung Bizets für die Opéra-Comique, ein Jahr vor der Uraufführung 1875

- Doppelabend mit „Favola d’Orfeo“ von Alfredo Casella und Strawinskys „Pulcinella“

- „Il schiavo di sua moglie“ von Francesco Provenzale (1632-1704)

Eva Pleus, 7. August 2025