Natürlich war die originale handschriftliche Partitur der Fledermaus von Johann Strauss der Hingucker der Ausstellung. Der Fledermaus von Johann Strauss? Man weiß seit Jahrzehnten, dass, ginge es mit rechten Dingen zu, auf den Programmzetteln und -heften wie auf den Titelseiten der Drucke der unsterblichsten aller Operetten nicht ein, sondern zwei Namen stehen müssten: Johann Strauss und Richard Genée. Denn Genée hat Wesentliches zur Komposition beigetragen. In der Ausstellung wurde es an jeweils einer aufgeschlagenen Seite demonstriert. Da war viel Genée und wenig Strauss zu sehen.

Man kann den Befund vertiefen, wenn man sich den Aufsatz durchliest, der im Band zur Ausstellung erschienen ist – kein Katalog, sondern ein Begleitband, der mit seinen vertiefenden Beiträgen einiges von dem, was in der Ausstellung im Wiener Theatermuseum zu Straussens 200. Geburtstag (einen Todestag hat er nicht, da er unsterblich scheint) an den Wänden hing, in den Vitrinen lag, reproduziert wurde und auditiv angeschaltet werden konnte. Der Mann aus Danzig war übrigens nicht der erste Helfer, der Strauss assistierte. Ein Anderer hieß beispielsweise Carl Millöcker… Es dauerte sehr lange, bis Strauss eigenständig seine Polkas, Walzer, Quadrillen, Märsche und, beginnend mit dem wg. Unfähigkeit abgebrochenen Fragment Die lustigen Weiber von Wien, Operetten allein zu instrumentieren vermochte. All das ist bekannt, aber es ist schön, das alles noch einmal in Zusammenhang mit der Strauss-Firma nachlesen zu können. Dass Wiener Blut, eine Pasticcio-Operette, an der Strauss keine Sekunde lang mitarbeitete, vielleicht die geglückteste Relation von Wort und Ton aufweist, gehört zu den Treppenwitzen der Strauss-Geschichte.

Im Grunde, denkt der Leser, ist es völlig egal, wer da welche Note geschrieben hat, da sich die Familie Strauss, so weit sie in der musikalischen Öffentlichkeit agierte, als Firma begriff. Faszinierend ist es allenthalben, sich mit den Geschäften der Strauss-Zeit zu befassen, in denen, wie heute, die Unterhaltungsmusik untrennbar von geschäftlichen Interessen war. Wir erfahren, dass im Operettengeschäft der Komponist von Indigo und die 40 Räuber – einem heute nur noch selten gespielten Werk – nach heutiger Währung satte 398.000 Euro erhielt (während Genée für seine unverzichtbare Tätigkeit an der Fledermaus mit einem Botenlohn abgespeist wurde). Kunst & Kommerz: Es war eine Einheit, die auf seltsam unlustige Weise zu all den Verwerfungen passt, die die während der Strauss-Ära nostalgisch erfundene „gute alte Zeit“ und die folgenden Jahre mit sich brachten. Die Dramaturgie ist denn auch überzeugend, indem sie den Sammelband nicht mit der Musik, sondern den Massen(bewegungen) einsetzen lässt. Die Zeit bestand, wie heute, aus unauflösbaren wie dialektisch zusammenbindbaren Widersprüchen: Hier die schönste Musik der Welt, dort der Prozess der Urbanisierung der Stadt Wien: mit allen Nachteilen, die die Vergroßstädterung mit sich brachte. Soziales Elend und Unruhen, ein Proletariat vor den noch bestehenden Bastionen, die, so der reaktionäre kaiserliche Gedanke, als Schutzschild gegen die draußen dahinsiechenden Armen dienen sollte, Ausbeutung, fürchterliche Wohnsituationen (in der Gründerzeit versteckt hinter Prachtfassaden wie die am neu entstehenden Ring), schließlich die Gründerzeit, der Abriss des alten Glacis und die Erbauung der Ringstraße, damit zusammenhängend der schnelle Reichtum und ein folgerichtiger monumentaler Börsenkrach, dann jahrelange wirtschaftliche Stagnation – und endlich, am Ende des irdischen Lebens von Johann Strauss jun., eine neue Wiener Moderne. Und all das wurde von den Walzern, Märschen, Polkas, Quadrillen und Operetten von Strauss und der Strauss-Familie begleitet.

Man führt also, nicht allzu tief, aber gut informierend, hinein in die Musikstadt und Theaterlandschaft namens Wien, in ihre Strukturen, Häuser und Organisationsformen. „Da Theater“, heißt es bei Otto Biba, „an der Spitze die Hofoper, ach Konzertstätten waren und Teile aus Opern auch im Konzertrepertoire programmiert wurden, gab es auch keine streng empfundenen Grenzen zwischen musikdramatischer und absoluter Musik“. Wer es noch nicht wusste, erfährt, dass die Strauss-Kapelle auch Ausschnitte aus Richard Wagners neuesten Werken noch vor Ur- und Wiener Erstaufführung der Öffentlichkeit vorstellte.

Karin Neuwirth zeigt in einer soziologisch orientierten Studie, wie und wo sich die Bevölkerungsentwicklung auf die Theaterkultur(en) auswirkte: Das „Alt-Wiener“ Volksstück à la Nestroy und Raimund wurde allmählich von den neuen Operetten abgelöst. Marion Linhardt erläutert den Befund en detail: Die Operette gibt es nicht – aber es gab nach dem Vorbild der französischen Opéra comique gebosselte Werke (Die Fledermaus), dann „Komische Opern“ (Der Zigeunerbaron), die als operettenhafte Opern wie Simplicius der Mode des Historismus verpflichtet waren, schließlich vaudevillehafte „Journalisten-Operetten“ (wie Fürstin Ninetta). Folgt man Linhardt, so verdanken sich die Werke weniger dem Bedürfnis größerer Bevölkerungsschichten nach guter Unterhaltung und schwungvoller wie lyrischer Musik als einem Zeitgeist, der „einesteils finanziell-geschäftlich, andernteils identitätspolitisch bzw. ideologisch begründet war“. Dass nicht jede Strauss-Operette reüssierte und heute nur noch drei von 15 Werken im Repertoire sind, liegt, so der stereotype Konsens, der der gesellschaftlichen Interpretation nicht geradewegs widerspricht, daran, dass Strauss lebenslang unfähig gewesen sei, Texte adäquat zu komponieren, was selbst für Passagen der Fledermaus gelte.

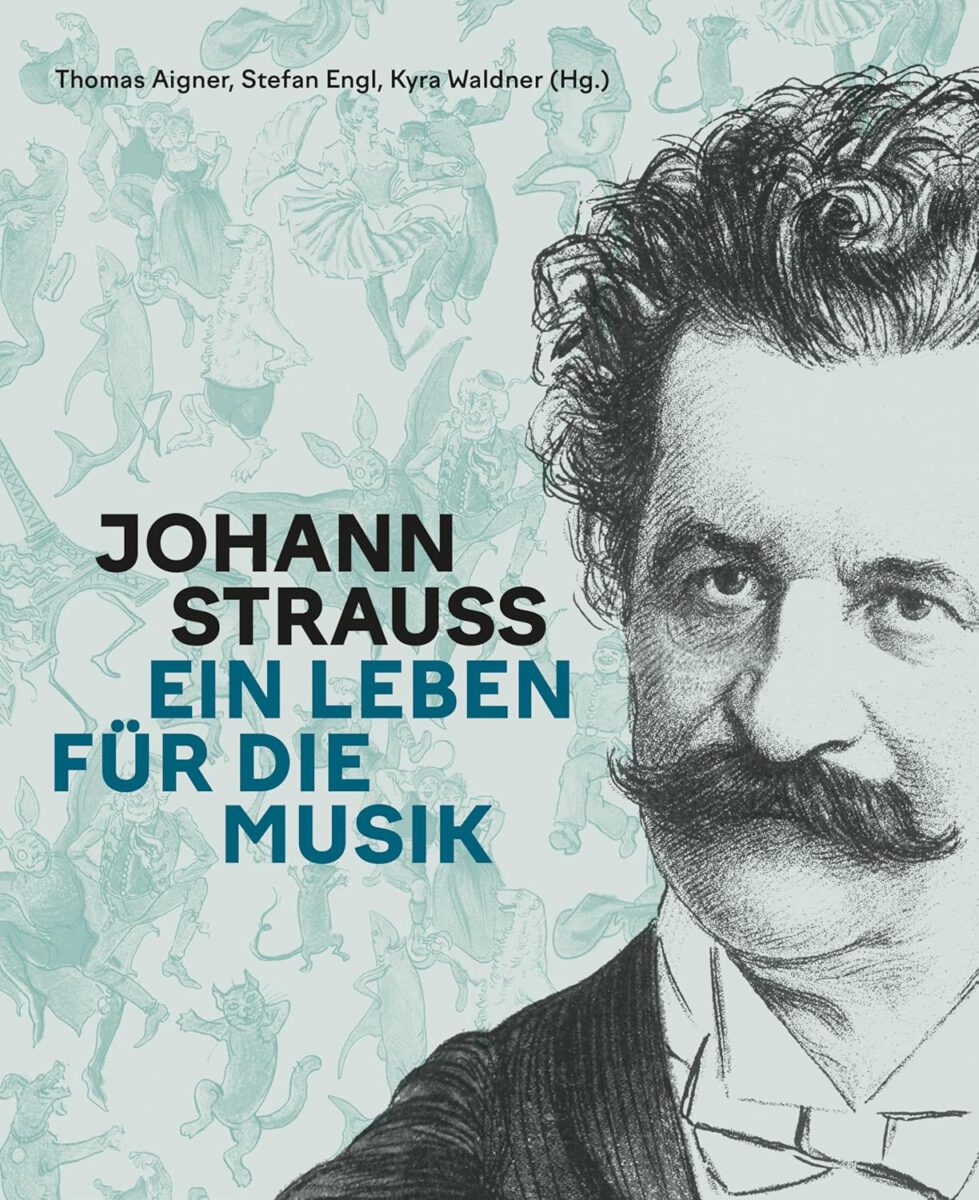

Nur eine Selbstdenkerin bricht aus dem monotonen Chor der Strauss-Operetten-Kritikerinnen und -Kritiker aus. Karin Bohnert ist keine Theoretikerin, sondern, als Dramaturgin, eine Praktikerin, die mit dem Musiktheater täglich zu tun hat und ihre Schlüsse nicht aus Drucken bezieht – oder doch nicht nur. In ihrem begründeten Plädoyer für all jene Werke, die zwar gelegentlich in den letzten Jahren auf die Bühnen kamen und wenigstens einmal eingespielt wurden, spricht sie sich für eine unvoreingenommene Lektüre jener Strauss-Operetten aus, die gemeinhin als schwach, blödsinnig und trivial gelten. Nicht allein, dass sie in der Fledermaus eine „elegante Subversivität“ entdeckt. Origineller ist der Fund einer „Operettenanarchie der ungelebten Möglichkeit wider die bürgerliche Moral“ (Der Carneval in Rom), eines „dramatischen Soufflé“ mit einer „brillanten, witzigen Musik, dem polyglotten Cassim Pascha und der zwischen den Geschlechtern wandelnden Fürstin Ninetta“ (Die Fürstin Ninetta) und „einer Art von Sommernachtstraum“ (Waldmeister). „Dabei erweist sich“, schreibt Karin Bohnert, „dass die Stücke gar nicht so absurd und schlecht sind, wie ihr Komponist und die Nachwelt meinten, man muss nur genau lesen.“ Ihr Schlusswort mag als Schlusswort der Rezension eines facettenreichen und mit 66 Abbildungen (Stätten, Noten, Starpostkarten, Filmfotos und Karikaturen in blendend guter Qualität) schön ausgestatteten Bandes über den auf den ersten Blick psychologisch (und psychologisch erläuterten) wie musikdramatisch widersprüchlichen Falles Strauss genügen: „Aber die Vitalität seiner Musik hat genügend Sprengkraft, um ein Statement zu sein. Wenn seine Operetten enden, herrscht meistens wieder eine allgemein akzeptierte Ordnung, eine Scheinbeschwichtigung für die Zensur, doch die bezaubernden, verlockenden Momente des Ausbruchs im Glanz der Verrücktheit vergessen wir nicht.“So, wie sie in der Partitur der Fledermaus für ewige Operetten-Zeiten fixiert wurden…

Frank Piontek, 10. September 2025

Johann Strauss. Ein Leben für die Musik

Hrg. von Thomas Aigner u.a.

Residenz Verlag, 2025

287 Seiten, 66 meist farbige Abbildungen