Gibt es den perfekten Gral? Natürlich. Er wurde von der Requisite der Bayreuther Festspiel bestellt und besteht seit 2023 aus kleinen Zuckerplatten, die für jede Vorstellung von einem Konditor in Weismain gezaubert werden.

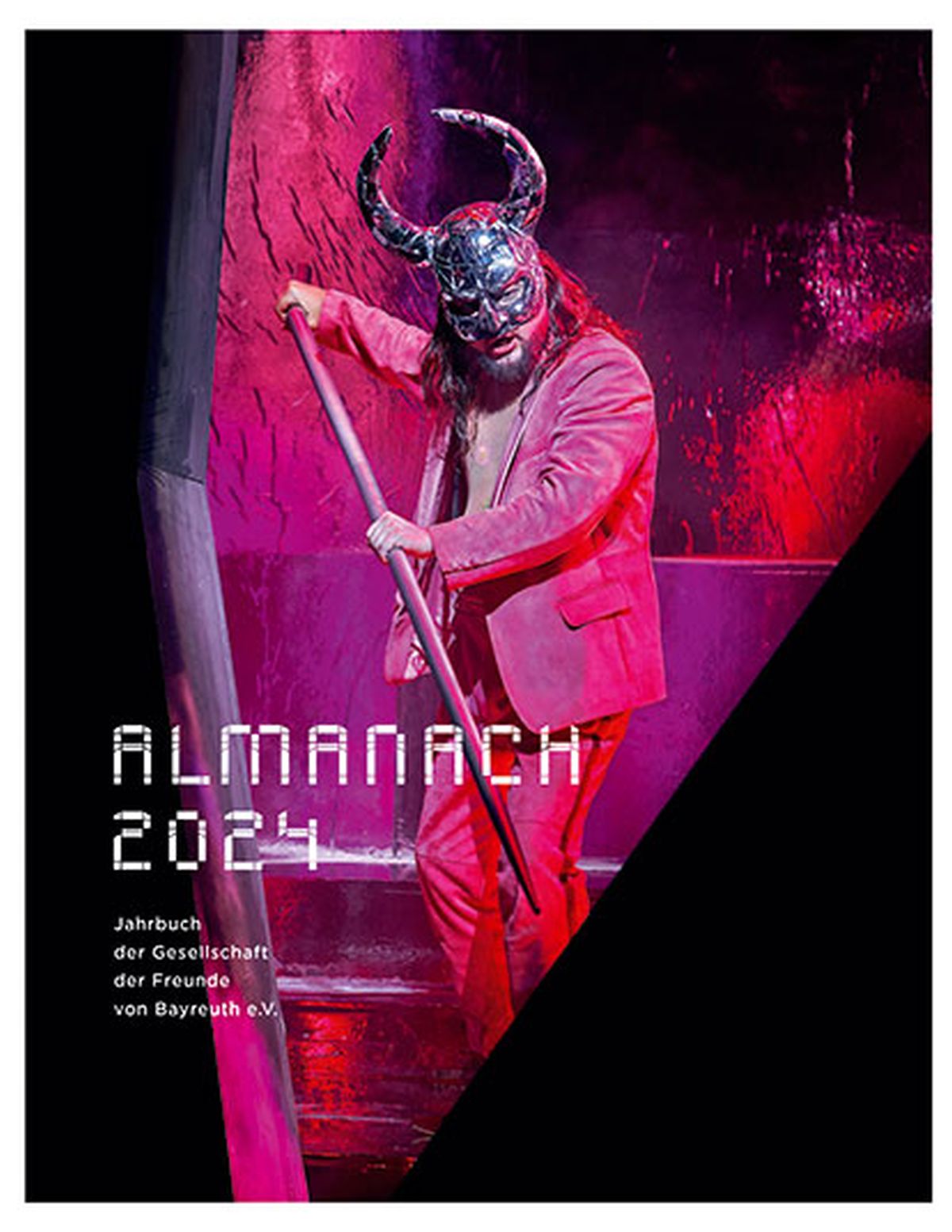

Man erfährt’s, wenn man den neuen Almanach liest, der nun schon zum 14. Mal von der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth e.V. herausgegeben wurde. Man könnte ihn fast ein Fan-Magazin nennen, wären da nicht die inhaltlich profunden Texte, die vor Allem, aber nicht allein in Austausch mit den Interviewpartnern entstanden sind. So wird der „notwendige Diskurs“ (O-Ton Katharina Wagner), den Wagners Werke benötigen, auf der Ebene von Gesprächen geführt, die von Bildstrecken unterbrochen werden, die die Bayreuther Inszenierungen des Vorjahres prachtvoll dokumentieren; schon deshalb muss jedem Bayreuth-Wagner-Freund die Anschaffung des aktuellen Magazins empfohlen werden. Was inhaltlich sonst noch relevant ist, sagen die Sänger und Sängerinnen, Dirigentinnen und Dirigenten, die Regisseure und eben die Leute von der Requisite. Þorleifur Örn Arnarsson, der schon mal Lohengrin, Parsifal und, das war in Kassel, die Wagner-Collage Temple of Alternative Histories gemacht hat, und der heuer den Tristan inszeniert, spricht über das Wesen des Theaters und bemerkt, dass es „nicht dazu da“ sei, „dem Zuschauer die Welt zu erklären, sondern die richtigen Fragen zu stellen“. Dem Dirigenten Symeon Bychkov ist – ist das ein Widerspruch? – das Bayreuther Theater ein „heiliger Ort“ – ein Ort, in dem Elisabeth Teige „die extremen Sachen“ schätzt, die sie in Dmitri Tcherniakovs Holländer-Inszenierung machen darf. Apropos Holländer: man erfährt auch Interessantes und Kurioses über die Einrichtung der Holländer-Bar, über falsches Bühnenessen, falsche Bühnengetränke und die Herstellung falschen Bühnenbluts. Unterhält sich Klaus Kalchschmid schließlich mit Michael Spyres, Simone Young und Eric Cutler, wird’s musik- und stimmgeschichtlich spannend. Plötzlich entdeckt man in Wagner die Spuren Bellinis, Donizettis und Rossinis, auch Spontinis, und Händel verbindet, so Spyres, mit Wagner nichts weniger als der Belcanto. Noch vor 20 Jahren wäre jeder, der eine derartige Meinung geäußert hätte, gekreuzigt worden (auch wenn die Wagner-Sänger der früheren Epochen gleichzeitig auch Mozart und Verdi im Repertorei haben konnten). Dass die Partie des jungen Siegfried nicht für eine homogene Stimme, sondern für zwei verschieden gelagerte Tenöre geschrieben worden ist: diese Erkenntnis verdanken wir Eric Cutler, der vorderhand auf das Vergnügen verzichtet, sich die Monsterpartie zumal der ersten beiden Akte anzueignen.

Bleiben zwei musikwissenschaftliche Beiträge, die sich um die Besucher des frühen Bayreuths und den Vergleich zweier Wagner-Werke drehen. Christoph Vratz spricht über Komponisten in Bayreuth, bringt Anekdotisches, aber auch Werkgeschichtliches: Beruht die besondere Form der Symphonischen Dichtung Francesca da Rimini nicht auf Tschaikowskys spätem Wagner-Verständnis? Und muss man bei Bruckner wirklich nur kurz „nach konkreten kompositorischen Auswirkungen suchen, die sein Bayreuth-Besuch ausgelöst hat“? Ersteres: Möglicherweise. Was aber den Fall Bruckner betrifft, so ist die Aussage zu pauschal, um zutreffend zu sein. Zweifellos aber ist die These Laurenz Lüttekens zutreffend, der im Vergleich des Liebesverbots zur anderen Komödie, der Meistersinger von Nürnberg, am Ende festhält, dass die Schlussansprache des Hans Sachs eben gerade kein „rappelnder, chauvinistischer Patriotismus“, sondern der republikanische Ausdruck einer ästhetischen Utopie ist. Wer noch Katharina Wagners Bayreuther Inszenierung, zumal des Schlussbildes, in Erinnerung hat, wird auch hier die Kluft bemerken, die zwischen Wissenschaft und Ideologie für Sprünge sorgt. Gut also, auch hier den Diskurs wenigstens einseitig anzustoßen.

Kommen schließlich hinzu ein Beitrag über ausgewählte Gesellschaftsmitglieder und zwei Textchen über zwei ausgewählte internationale Wagner-Verbände. Auch Lissabon ist eine Wagner-Stadt. Man sollte wieder einmal hinfahren, denkt sich der Leser – auch, um in die Oper zu gehen, die gelegentlich Wagner auf die Bühne bringt. Vielleicht gibt es ja auch dort den perfekten Gral…

Frank Piontek, 26. Juni 2024

Almanach 2024

Hrg. von der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth e.V.

175 Seiten, 80 farbige, sechs Schwarz-Weiß-Abbildungen. 25 Euro.

Sprachen: Deutsch / Englisch.

Erhältlich bei der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth (www.freunde-bayreuth.org) in der Programmloge des Festspielhauses und im Bayreuther Buchhandel.