Grenze zum Kitsch

Die Oper Köln stemmt einen neuen Ring des Nibelungen. Diese und nächste Spielzeit soll an Wagners großangelegter Tetralogie in Köln geschmiedet werden. Den Anfang machte jetzt das Rheingold. Die Inszenierung lag in den Händen von Paul-Georg Dittrich, das Bühnenbild kreierten Pia Dederichs und Lena Schmid und für die Kostüme zeichnete Mona Ulrich verantwortlich.

Der Ansatzpunkt des Regisseurs gemahnt etwas an die jüngste Bayreuther Deutung von Valentin Schwarz. Gleich diesem stellt Dittrich Kinder in das Zentrum des Geschehens. Sie sind der Ursprung der Welt, repräsentieren die Null-Ebene und das Urvertrauen. Zudem sind sie noch rein, unberührt und unschuldig. Im Folgenden werden sie Opfer des Sündenfalls. Die Märchenwelt, in der sie zunächst noch leben, ist zunehmend dem Untergang geweiht. Die Protagonisten des Rings, alle die Götter, Nibelungen, Riesen und Rheintöchter sind keine realen Personen, sondern stellen Imaginationen der Kinder dar, entspringen gleichsam deren Phantasie. Die Phantasie ist es auch, der in Dittrichs Interpretation des Ring-Vorabends zentrale Relevanz zukommt. Die Kinder symbolisieren zunächst einmal selbst das Rheingold. Und mit dem Schmieden des Rings wird die ihnen immanente kindliche Phantasie zunehmend beschädigt. Den Ring will Dittrich symbolisch als die instrumentalisierte Phantasie der Kinder verstanden wissen (vgl. Programmheft S. 15). In dem Maße wie die zunächst sehr märchenhafte Welt immer mehr Macht und Schreckensphantasien aufweist, wird auch die Phantasie der Kinder zunehmend zerstört. Darunter hat auch die Natur zu leiden, die durch die Phantasie ausgedrückt wird. Dabei kommt es immer wieder zu einer Überlappung von Traum- und Alptraumebenen. Mit diesem Ansatzpunkt der Regie kann man leben.

Gelungen ist das erste Bild. Die Rhein-Szene wird quicklebendig und munter von den Kindern gestaltet. Behände schlüpfen sie in die Rollen der Rheintöchter und Alberichs, die sie ausgelassen spielen, während die Sänger in Konzertkleidung singen. Dazu bewegen die Kinder synchron die Lippen. Ein guter Einfall war es, das Kind, das in die Rolle des Nibelungen schlüpfte, bucklig und hässlich darzustellen. Der gut gestaltete, noch junge Sänger Alberichs sah da wahrlich besser aus. So sehr diese Szene zu gefallen wusste, das bildnerische Niveau des Ganzen sank in der zweiten Szene deutlich ab. Hier betonte Dittrich die märchenhafte Elemente des Werkes, tat dabei aber zu viel des Guten. Wotan ist der mit einem Flügelhelm ausgestattete Mann im Mond, der vor einem Wolkenmeer mit seinem Speer angelt. Fricka streichelt einen Wal und Freia läuft in einem schicken rosa Kleid auf die Bühne. Der rot gekleidete Loge trägt Züge eines Conférenciers. Stark überzogen wirkte die Zeichnung von Donner und Froh. Die in gestreifte Anzüge gewandeten und mit Dollarketten versehenen Riesen fahren in einem Bulldozer auf die Bühne. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Das Ganze scheint einem Comic für Kinder entsprungen zu sein. Das ist vom Ansatz her überzeugend, die konkrete Umsetzung wirkt indes etwas läppisch. Die Grenze zum Kitsch wird hier in bedenklichem Maße überschritten. Diese Szene spielte sich in einem die Bühne einnehmenden Weltenauge ab, das auch für Nibelheim beibehalten wurde. Ab hier war das Bühnenbild wieder überzeugender.

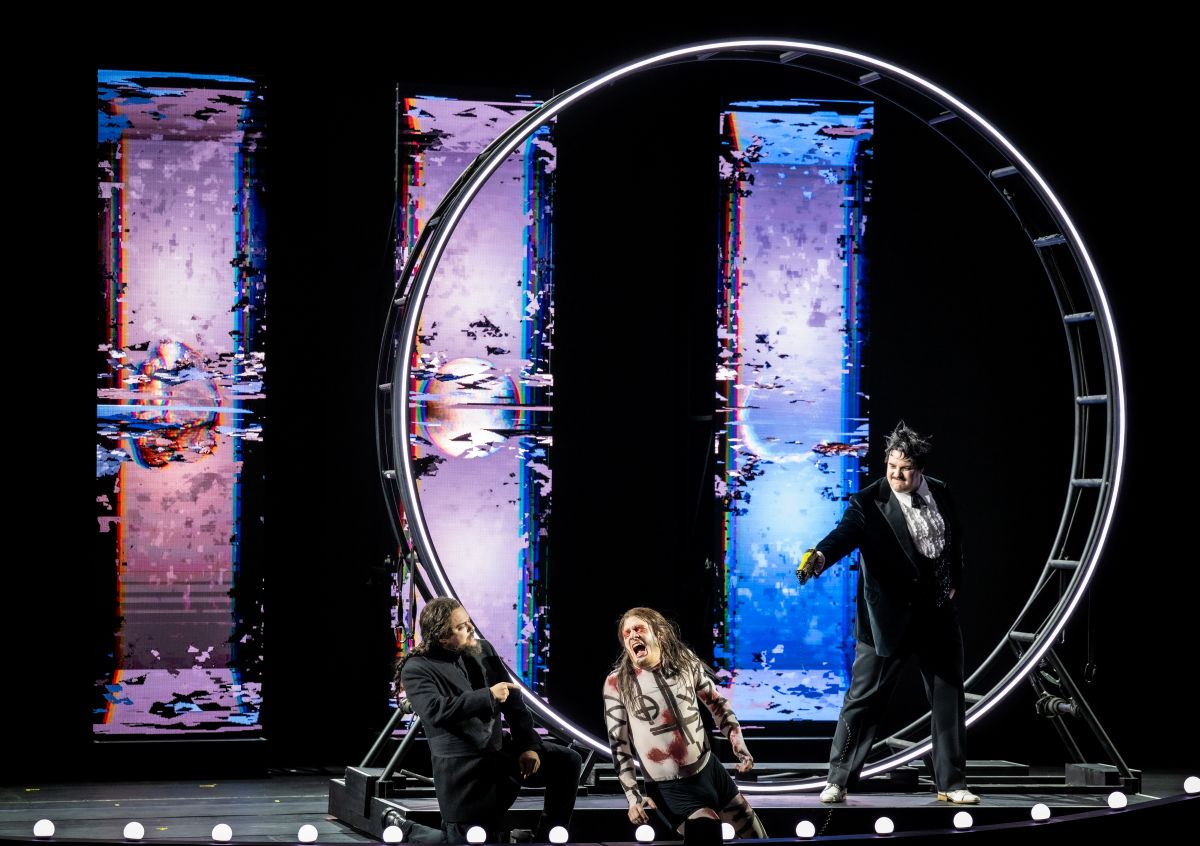

Nibelheim ist bei Dittrich eine mehrstöckige, von Stufen und Plexiglas-Scheiben eingenommene Stahlkonstruktion. Die von Alberich gefangen gehaltenen Kinder nehmen die Funktion der Nibelungen ein. Sie sind es, die während Alberichs Verwandlungen den Riesenwurm durch die verschiedenen Ebenen des Gerüstes kriechen lassen. Die Nibelheim-Szene machte durchaus Eindruck, ebenso wie die vierte Szene, in der das Weltenauge verschwunden war und nur ein riesiger Ring übrigblieb. Regelrecht unter die Haut ging, als Loge den gefesselten Alberich mit einem Elektroschocker malträtierte. Gelungen war auch die Auslösung Freias. Sie steht in dem großen Ring, während die Kinder wie leblos an dessen Innerem kleben. Erda erscheint brautartig in einem ausladenden weißen Reifrock, unter dem sich die Kinder ängstlich verbergen. Dass Freia unter dem Stockholmsyndrom leidet und sich von Fasolts Tod betroffen zeigt, ist zwar nicht mehr neu, aber immer wieder effektvoll. Eine irgendwie gestaltete Burg ist am Ende nicht zu sehen. Der Einzug der Götter in Walhall wird von vier LED-Tafeln geprägt, auf denen die Worte Wolken, Felsen, Fluss und Mond zu lesen sind. Jedem der nun wieder in moderner Konzertkleidung auftretenden Götter wird eine solche Tafel zugeordnet. Auf von Robi Voigt verantworteten Videos wird rohe Gewalt und die Zerstörung der Natur vorgeführt. Zum Schluss züngelt ein Brand auf. Die Götterdämmerung wird schon vorweggenommen. Wie es szenisch in der Walküre weitergeht, darauf kann man bereits jetzt gespannt sein.

Musikalisch war es ein gelungener Abend. Zwar ist die Akustik im Staatenbau nicht gerade die beste, dennoch gelang es Marc Albrecht, das bestens disponierte Gürzenich-Orchester Köln zu einem hoch konzentrierten und fein ausbalanciertem Spiel zu animieren. Den dynamischen Feinheiten von Wagners Partitur schenkte der Dirigent seine besondere Aufmerksamkeit und wartete darüber hinaus mit zahlreichen spezifischen Coleurs auf. Auf gut durchgehaltene Spannungsbögen verstand er sich in gleicher Weise vortrefflich. Die von ihm angeschlagenen Tempi waren gemäßigt, weder zu schnell noch zu langsam.

Fast durchweg vermochten die Sänger zu gefallen. Mit seinem bestens fokussierten, voluminösen und dunkel timbrierten Heldenbariton gab Jordan Shanahan dem Wotan ein imposantes Profil. In Nichts nach stand ihm Daniel Schmutzhard, der mit ebenfalls wunderbar italienisch fundiertem, hellem, intensiv und ebenmäßig geführtem Bariton hervorragend den Alberich sang. Mit immenser Spiellust stürzte sich Mauro Peter in die Partie des Loge, dem er mit seinem vorbildlich sitzenden Tenor auch gesanglich voll und ganz entsprach.

Eine ansprechende Leistung erbrachte die profund singende Bettina Ranch als Fricka. Der Freia lieh Emily Hindrichs ihren tadellosen jugendlich-dramatischen Sopran. Einen betörend schönen dunklen Stimmklang brachte Adriana Bastidas-Gamboa in die Rolle der Erda ein. Mit gleichermaßen sonorem und sattem Bassklang statteten Christoph Seidl und Lucas Singer die Riesen Fasolt und Fafner aus. Markant sang der kurzfristig eingesprungene Gastsänger Maximilian Krummen den Donner. Solide war der Froh von Tuomas Katajala. Ziemlich dünnstimmig und bar jeder soliden Körperstütze seines nicht gerade klangvollen Tenors gab Martin Koch den Mime. Die Rheintöchter der gefällig intonierenden Giulia Montanari (Woglinde), Regina Richter (Wellgunde) und Johanna Thomsen (Flosshilde) bildeten einen homogenen Gesamtklang. Ein Extralob gebührt den vielen Kinderstatisten, die ihre Sache wirklich gut machten.

Ludwig Steinbach, 11. November 2025

Das Rheingold

Richard Wagner

Oper Köln

Premiere: 26. Oktober 2025

Besuchte Aufführung: 8. November 2025

Inszenierung: Paul-Georg Dittrich

Musikalische Leitung: Marc Albrecht

Gürzenich-Orchester Köln