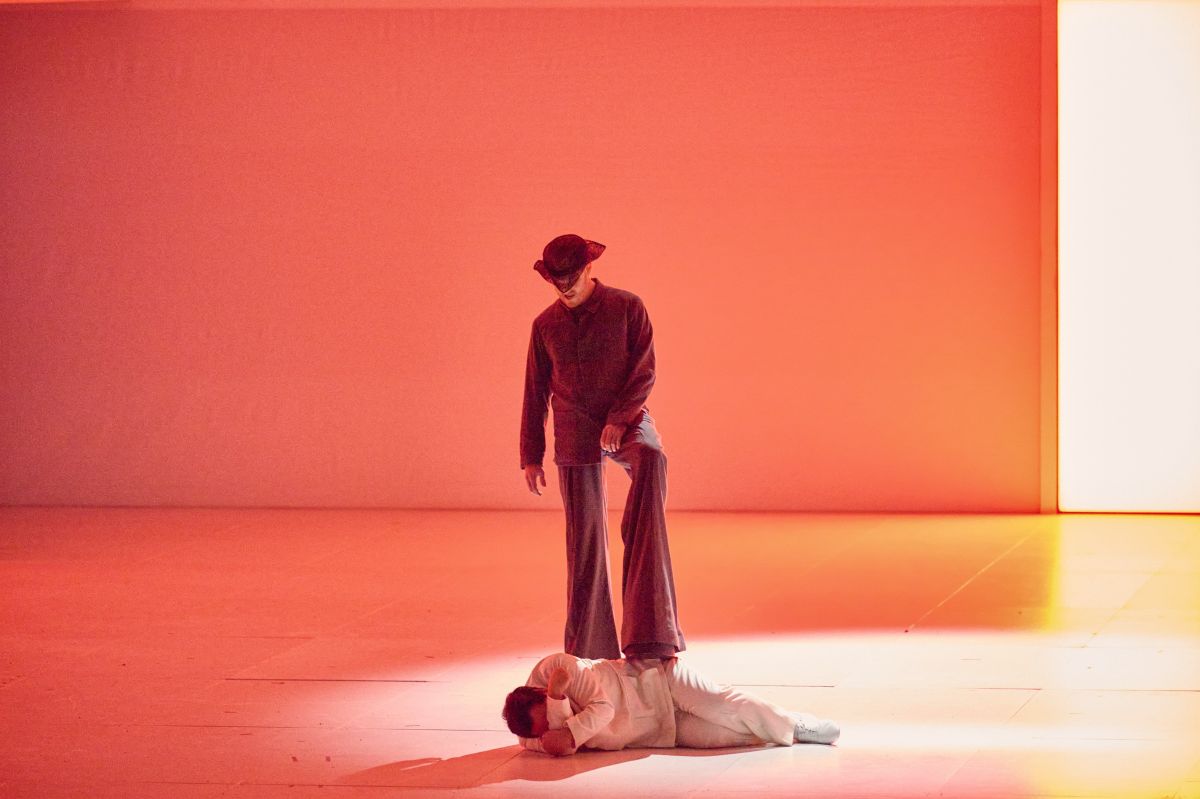

Seit einiger Zeit steht an der Stuttgarter Staatsoper Verdis Otello wieder auf dem Spielplan. Die Inszenierung von Silvia Costa, die auch für das gelungene Bühnenbild verantwortlich zeichnete, und Kostümbildnerin Gesine Völlm mutet recht sehenswert an. Sie ist moderner Natur, gleichzeitig aber schön anzusehen. Die dramatische Handlung spielt sich in einem klinisch kühl wirkenden, nach vorne hin offenen weißen Kasten ab. In diesem bewegen sich die Protagonisten wie in einem tableau vivant. Farben spart das Regieteam dabei aus. Sowohl die Bühne wie auch die Kostüme sind in schlichte Schwarz-Weiß-Töne gehüllt. Dadurch wird die Fokussierung auf die Handlungsträger noch intensiviert. Dieses Spiel der Regisseurin mit Schwarz und Weiß kann man getrost als den Kampf des siegreichen, indes ausgeprägtem Rassismus von Seiten der weißen Venezianer ausgesetzten ursprünglich dunkelhäutigen – hier weißen – Heerführers Otello deuten, was andererseits nicht unbedingt vonnöten ist. Gekonnt prallen hier verschiedene Dynamiken aufeinander, wodurch es zu einer Verstärkung der ästhetischen Ausrichtung von Frau Costas Interpretation kommt. Nachhaltig wird von ihr die Frage in den Raum gestellt, was Realität und was der Phantasie entsprungen ist. Dem Projektionsgedanken kommt in diesem Zusammenhang zentrale Relevanz zu. Alles in dieser Produktion atmet in irgendeiner Form den Charakter einer Projektion. Einfühlsam spielt die Regisseurin und Bühnenbildnerin mit Hell und Dunkel. Desdemona ist die einzige Person, die nicht in Schwarz-Weiß erscheint. Frau Costa sieht sie als Lichtgestalt, der sie eine spezielle Behandlung zu Teil werden lässt. Bemerkenswert ist der Fakt, dass Desdemona letztlich daran zu zweifeln beginnt, dass Otello ein guter Mensch ist. Sie fragt sich allen Ernstes, ob sie den richtigen Mann geheiratet hat.

Große Bedeutung misst die Regisseurin den Symbolen zu. Zunächst ist hier der Ring zu erwähnen, der wohl einen Ehering symbolisieren soll. In gleicher Weise wesentlich ist hier die Perle als etwas überaus Kostbares. Diese will Frau Costa als Heiligenattribut verstanden wissen (vgl. Programmheft S. 24). Und dann selbstredend das Taschentuch, den Auslöser von Otellos Eifersuchtsmord an Desdemona. Der erste Akt wird von einer Statue sowie einem Rad eingenommen. Den Sinn des Rades enthüllt die Regisseurin auf S. 24 des lesenswerten Programmheftes: Sie hat nach etwas gesucht, womit die Skulptur zu Fall gebracht werden könnte, um den Mechanismus zu zeigen, nach dem Otello im Stück behandelt wird. Abdrücke des destruktiven Rades bemerkt man später auch auf Otellos Kostüm. Hier haben wir es mit einer guten Symbolik zu tun. Interessant ist nicht zuletzt die Einbeziehung der vier Elemente in das Geschehen. Im ersten Akt spielt Wasser die Hauptrolle. Das stürmische Wasser setzt Otellos Schiff schwer zu. In der Szene, in der Jago Cassio betrunken macht, entfliesst das kühle Nass wie eine Fontaine einem Brunnen. Der zweite Akt wird von der Erde dominiert. Jago formt an einer Töpferscheibe aus Erde eine Reihe von Lehmklumpen, die er dann aber umgehend wieder zerstört. Dadurch kehrt er sinnbildlich den Schöpfungsakt um. Auf der Erde wachsen auch Desdemonas Blumen. Im dritten Akt lodert das Feuer der Eifersucht in dem Jagos verleumderischen Einflüsterungen gnadenlos erlegenen Otello heiß auf. Im vierten Akt lässt sich Silvia Costa von der Luft inspirieren – der Luft, die die Zweige der von Desdemona besungenen Trauerweide durchweht. Und zum Schluss nimmt Otello seiner Frau, indem er sie erwürgt, die Luft zum Atmen.

Otello und Desdemona führen in dieser Produktion keine gute Ehe. Sie kommen an keiner Stelle richtig zusammen und bewegen sich fast immer in ausgemachter Distanz zueinander. Um hier die Wogen etwas zu glätten, hat ihnen die Regisseurin zwei Schattenfiguren zugeordnet, die die Gefühle von Otello und Desdemona ausleben und dabei häufig stark auf Tuchfühlung zueinander gehen. Sie tun damit genau das, was Frau Costa den Sänger-Figuren verwehrt. Zum Schluss sind diese beiden Gestalten ebenfalls präsent. Zuvor sterben Otello und Desdemona gleichsam einen symbolischen Tod. Sie legt sich ein riesiges Taschentuch aufs Haupt und verharrt im Folgenden still und bewegungslos an der Rampe. Dasselbe tut Otello, nachdem er zuvor drei Kopfkissen zu einem Paket zusammengeschnürt hat. Erst ganz am Ende bricht das glücklose Ehepaar dann tot zusammen, während sich die Schattenfiguren küssen. Das war ein sehr eindringliches Bild! Insgesamt kommen in dieser Inszenierung gefällige visuelle Impressionen nicht zu kurz. Einprägsam ist insbesondere der Augenblick, als Otello im zweiten Akt seinen Kopf auf Jagos Schenkel bettet und von diesem wie im Schlaf die Verleumdungen eingetrichtert bekommt. Im dritten Akt beginnt der sich wohl auf Kothurnen fortbewegende Jago auf einmal extrem zu wachsen. Erst am Ende des vierten Aktes erscheint er in seiner wahren Größe. Das Bild im zweiten Akt mit den Blumen sowie den unter Desdemonas ausladendem Umhang hervorkommenden Kindern weist indes eine leichte Spur von Kitsch auf.

Zusätzlich ist zu erwähnen, dass Silvia Costa die Inszenierung nicht allein entwickelte. Sie hat sich mit dem Video- und Klanginstallateur John Akomfrah zusammengetan. Er bereicherte die Produktion um einige ansprechende Videoinstillationen, die am Anfang der einzelnen Akte standen und auf den ersten Blick auf eine postkoloniale Ausrichtung von Frau Costas Regiearbeit hindeuteten. Auf eine solche hat die Regisseurin aber verzichtet. Vielmehr bezweckt sie mit diesen Videos die Aufzeigung von Otellos Identität und eine Variation des Blickwinkels. Zuerst sieht man einen schwarzen Mann an einer Küste, anschließend eine Frau in einer Steinlandschaft. Vor dem dritten Akt präsentiert Herr Akomfrah schließlich Anspielungen auf den amerikanischen Rassismus und auf die Black Lives Matter – Bewegung. Hier wird offenkundig, dass Schwarze in den USA recht unbeliebt sind und wie auch Otello unter der rassistischen Einstellung der im dritten Akt zu oratoriumhaften Standbildern erstarrten Venezianern leidet. Diese Video-Interventionen versteht die Regisseurin nicht als Kommentar, sondern als Parallelstrang, der ein Reflexionsangebot eröffnet (Programmheft S. 20). Mit jedem Akt nimmt eine neue Welt ihren Anfang. Der szenische Ansatzpunkt von Frau Costa ist insgesamt gelungen, ihre Personenregie hätte aber hier und da noch etwas stringenter ausfallen können.

Eine gute Leistung erbrachte Vlad Iftinca am Pult. Mit sicherer Hand wies er dem beherzt und klangschön aufspielenden Staatsorchester Stuttgart den Weg durch Verdis Partitur, wobei er recht gemäßigte, weder zu schnelle noch zu langsame Tempi anschlug. Sein Dirigat zeichnete sich durch hervorragende Italianita und eine weiche, getragene Tongebung aus. Den Sängern war der Dirigent stets ein umsichtiger Begleiter.

Insgesamt auf hohem Niveau bewegten sich die sängerischen Leistungen. Eine absolute Glanzleistung erbrachte Alfred Kim, der mit virilem, phantastisch fokussiertem Spinto-Tenor und kraftvoller, impulsiver Tongebung alle Facetten des Otello zog, dem er auch darstellerisch voll gerecht wurde. In nichts nach stand ihm Daniel Miroslaw, der einen wunderbar italienisch fokussierten, sonoren und ausdrucksstarken Bariton mit sicherer Höhe für den Jago mitbrachte. Auf die weitere Entwicklung dieses vielversprechenden jungen Sängers kann man schon gespannt sein. Herrlich warm und gefühlvoll sang Olga Busuioc die Desdemona. Betörend schön waren ihre innigen Piani und ihr ebenmäßig dahinfliessendes Legato. Ein Versprechen für die Zukunft gab Joseph Tancredi als Cassio ab. Einen trefflich fundierten, hellen Bass brachte David Steffens in die Partie des Lodovico ein. In der Höhe etwas grell klang die Emilia von Olivia Johnson. Ein sehr dünnstimmiger Rodrigo war Sam Harris. Solide, indes nicht außergewöhnlich sang Daniel Noyola den Montano. Von dem profund singenden Herold Kyung Won Yus hätte man gerne mehr gehört. Mächtig legte sich der von Manuel Pujol einstudierte Staatsopernchor Stuttgart ins Zeug. Gefällig sang der Kinderchor der Staatsoper Stuttgart, den Bernhard Moncado trefflichvorbereitet hatte.

Ludwig Steinbach, 16. November 2025

Otello

Giuseppe Verdi

Staatsoper Stuttgart

Premiere: 18. Mai 2025

Besuchte Aufführung: 15. November 2025

Inszenierung: Silvia Costa

Musikalische Leitung: Vlad Iftinca

Staatsorchester Stuttgart