Das Gute an Theaterehen, also der engen Zusammenarbeit von zwei Theatern, ist die Möglichkeit, eine Produktion länger im Spielplan zu halten, indem sie in einer Saison auf einer Bühne gespielt wird, in der folgenden Saison auf der anderen Bühne. Für die Produktion des Theaters Krefeld und Mönchengladbach von Die Passagierin kann man dafür nur dankbar sein. Die Oper des polnischen, nach der Flucht vor den Nazis in Russland lebenden Komponisten Mieczysław Weinberg (1919-1996) wurde zunächst ab April 2025 in Krefeld gezeigt, erhielt dafür den Opernfreund-Stern und läuft nun im Theater Mönchengladbach-Rheydt. Gespielt wird eine vom Verlag autorisierte leicht gestrichene Fassung in sieben Sprachen: Deutsch, Polnisch, Russisch, Jiddisch, Tschechisch, Englisch und Französisch. Die europäische Dimension der Shoa wird hiermit sichtbar. Komponiert wurde Die Passagierin 1967/68 nach dem autobiographischen Roman „Pasażerka“ von Zofia Posmysz, aus dem Alexander Medwedew das Libretto gefiltert hat. Er und Weinberg nehmen die Opferposition ein und wollen nicht vergeben, während Posmysz durchaus Verständnis für Lisa zeigt; sie sagte, in einem Prozess (es gab nie einen) würde sie für Lisa aussagen. Die Oper erlebte 2006 ihre konzertante Uraufführung in Moskau und ihre erste szenische Aufführung bei den Bregenzer Festspielen 2010, von wo aus sie ihren Siegeszug um die Welt antrat. Die Passagierin ist sowohl Martha, eine Auschwitz-Überlebende, wie auch Lisa, die KZ-Aufseherin und SS-Mitglied, die sich beide auf dem gleichen Schiff nach Südamerika befinden, wobei Lisa davon ausgeht, dass Martha damals umkam. Sie begegnen sich nicht, haben aber jeweils ihre Anwesenheit erkannt. In Lisa kommt nun ihre unrühmliche Vergangenheit posttraumatisch hoch. Für sie führt dies zu Rechtfertigungen und bei ihrem Mann Walter, der von Lisas Vergangenheit nichts gewusst hat, zur Furcht, seine Diplomatenkarriere könne beendet sein.

Marthas Geschichte wird in Rückblenden in den brutalen KZ-Alltag gezeigt; dort erhält sie eine Vorzugsbehandlung von Lisa. Diese ermöglicht ihr ein Treffen mit ihrem Verlobten Tadeusz, der auf einer Geige dem Kommandanten dessen Lieblingswalzer vorspielen soll. Angesichts seines bevorstehenden Todes spielt er jedoch Bachs Chaconne. Auf dem Schiff traut sich Martha vor und äußert einen Musikwunsch: Die Tanzkapelle möge den Lieblingswalzer des Kommandanten spielen. Am Ende erinnert sich die gealterte Martha daran, dass sie und ihre Mitinsassen geschworen hatten, das Geschehene nicht zu vergessen und ihren Peinigern niemals zu vergeben.

Mieczysław Weinberg war in der Sowjetunion marginalisiert, denn er war Jude und stilistisch zu individuell, um breite Anerkennung zu finden; die Protektion durch Dmitri Schostakowitsch bewahrte ihn vor lebensbedrohlichen Schikanen. Weil Antisemitismus und Konzentrationslager wie Gulags tabu waren, fand Die Passagierin zunächst keine Beachtung. Das ist schade, denn in der Bundesrepublik hätte sie damals entschieden mehr Aufsehen erregt als heute. Die Verstrickung von Lisa in das Nazi-Regime und die von ihr und ihrem Mann Walter vorgebrachten Rechtfertigungen und Beschwichtigungen bis hin zur Täter-Opfer-Umkehr sind genau die Argumente, die in den gutbürgerlichen Kreisen, die für den Aufbau der jungen Bundesrepublik verantwortlich waren, üblich waren, um sich nicht mit der Vergangenheit beschäftigen zu müssen, und die bis heute nachwirken.

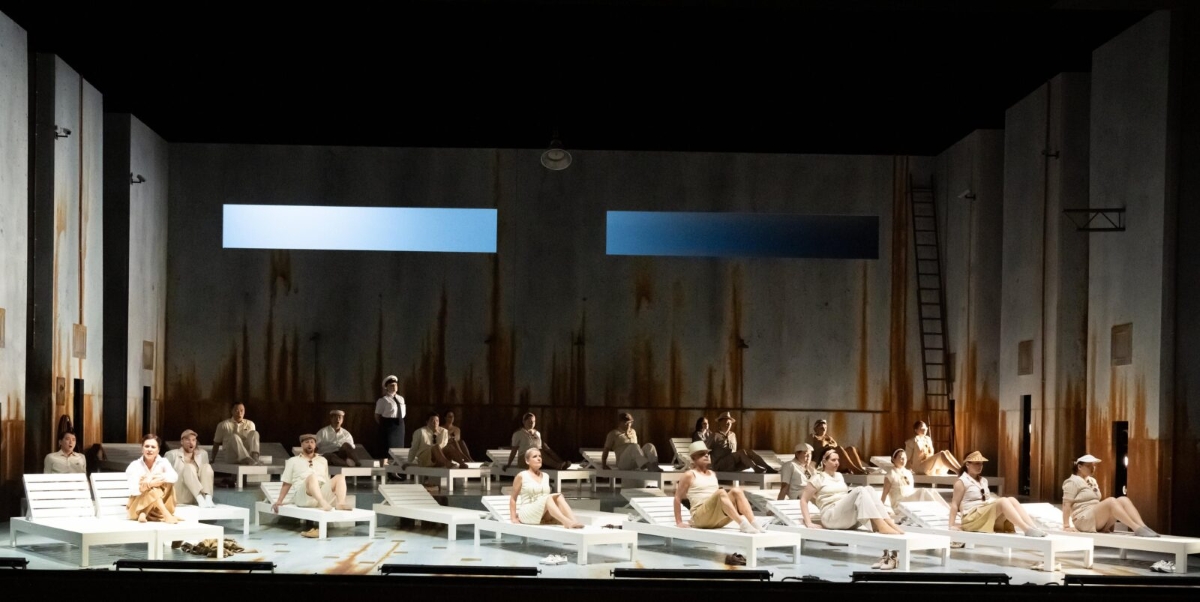

Jede szenische Umsetzung steht vor der Herausforderung, das Unzeigbare auf die Bühne zu bringen: Ein Konzentrationslager und real existiert habende Personen, die allergrößtenteils der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie zum Opfer fielen. Die israelische Regisseurin Dedi Baron umgeht diese Falle, indem sie die ganze Oper auf dem angerosteten Passagierschiff spielen lässt. Häftlinge, Passagiere, Wach- und Servicepersonal sind gleichzeitig präsent. SS-Uniformen und kahlgeschorene Köpfe erübrigen sich dadurch. Das KZ wird durch Duschen an den Wänden angedeutet. Ozeandampfer-typische Liegestühle, auf denen sich der Chor synchron räkelt, erzeugen in der ersten Hälfte Seereise-Atmosphäre (Bühnenbild und Kostüme: Kirsten Dephoff). Die Rückblenden auf Martha verschmelzen somit mit den erwachten Erinnerungen Lisas („Fort, Geister der Vergangenheit“), wodurch die Täterperspektive eingenommen wird, was eine geschickte Lösung ist. Dedi Baron inszeniert mit dem Ziel der aktiven Erinnerung, wozu rhetorische, an die Rückwand projizierte Fragen an das Publikum dienen. Da die Inszenierung im Kontext der Krefelder Premiere auch auf diesen Seiten mehrfach höchstlobend besprochen wurde (hier geht es zu den Kritiken), ist eine detailliertere Beschreibung hier nicht mehr nötig.

Weinberg hat eine Musik komponiert, die genau zum Stück und den einzelnen Szenen passt, dabei von großer Geschlossenheit ist. Diese entsteht durch leitmotivartige Beschreibung der Personen; Martha werden ruhige leere Quinten mit pochenden Bässen zugeordnet, während Lisa von pointierten aufsteigenden Terzen charakterisiert wird. Zu Lisas und Walters Szenen erklingen oft Walzer und Latin, wie überhaupt viel Dreivierteltakt zu hören ist – ein Erinnerung daran, dass in KZs viel Unterhaltungsmusik gespielt werden musste. Dramatische Wucht ist eher seltener zu hören als ausgesprochen melodiöse Passagen, Anklänge an Volksmusik, aber auch zum Teil satirische Zitate. Schuberts Militärmarsch etwa erklingt zu Walters beschwichtigenden Worten „Es war halt Krieg. Das ist schon lange her. Jeder hat das Recht, den Krieg zu vergessen …“, wodurch die Katastrophe verniedlicht wird (und die Shoa in seinen Worten gleich ganz ausgeklammert wird). In dieser Bandbreite und in ihrem freitonalen Klang erinnert die Musik an Schostakowitsch, in ihrer unmittelbaren Theaterwirkung auch an Britten oder Prokofieff. Diese packende Partitur wird von den Niederrheinische Sinfonikern ebenso subtil wie souverän umgesetzt. Mihkel Kütson leitet die Aufführung musikalisch mit großer Umsicht und lässt den vokalen und orchestralen Wirkungen angemessenen Raum zur Entfaltung. Zu den großen Momenten zählt, wenn die Chaconne vom Orchester aufgegriffen wird und sich zum Chor „Die schwarze Wand“ steigert. Dass Tadeusz die Bach’sche Chaconne spielt und die Geige anschließend zerbrochen wird, mag als vergeblicher Protest der Kultur und Humanität begriffen werden und an den „Fall Furtwängler“ denken, der in Nazi-Deutschland blieb, um jene Kultur (die schon keine mehr war, da um jüdische und „entartete“ Kunst „bereinigt“) zu retten, aber auch an Adornos Verdikt erinnern, dass man nach Auschwitz keine Gedichte mehr schreiben könne, hier: kein Bach mehr spielen könne. Tadeusz wird gesungen und gespielt von Rafael Bruck, der beim ersten Auftritt mit zarter, lyrischer Stimme überzeugte und sich zum Heldenbariton steigerte, dabei immer kantabel singt. Mit seiner sehr schlanken Statur erinnert er erschreckend an Fotos von KZ-Häftlingen. Auch alle anderen Personen sind rollendeckend besetzt, allen voran Sofia Poulopoulou als Martha. Welch ein ausdrucksvoller, strahlender Sopran bis in die höchsten Lagen, etwa beim finalen „Kein Vergeben, niemals“, der auch sanfte Piani beherrscht. Eva Maria Günschmann beherrscht mit sattem Mezzo die zwei Seiten der Lisa; die selbstsichere, autoritäre Aufseherin und die verzweifelte, von ihrer posttraumatischen Gefühlen belastete Diplomatengattin. Jan Kristof Schliep setzt seinen präsenten, virilen, hellen Charaktertenor mit sauberer Stimmführung als ihr Gatte Walter ein. Ein harmonisches Ensemble aus individuellen Stimmen bilden Antonia Busse (Katja), Susanne Seefing (Krystina), Gabriela Kuhn (Vlasta), die an diesem Abend als erkältet angekündigte, wovon man aber nichts wahrnahm, Bettina Schaeffer (Hannah), Sophie Witte (Yvette) und Luisa Teodora Sagliano (Bronka) als Marthas Mithäftlinge, die alle in den Todestrakt gehen müssen, zuvor aber berührende Szenen haben. Mit Jeconiah Retulla, Matthias Wippich, Hayk Deinyan, Arthur Meunier, Markus Heinrich und Birgitta Henze sind die Nebenrollen ohne Schwachpunkte besetzt.

Der Chor nimmt kaum eine handelnde Rolle ein, sondern er hat wie in der antiken Tragödie eine kommentierende Funktion. Und die füllt er absolut klangschön und harmonisch aus (Einstudierung: Michael Preiser). Selten, eigentlich nie, wird man von leisen Chorpassagen, von denen es mehrere gibt, so ergriffen wie hier! Selten also ist ein Opernabend rein künstlerisch so rundum überzeugend wie hier, was wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass sich alle Beteiligten mittlerweile gut eingespielt haben. Entscheidend ist aber auch der große Eindruck, den das Werk selbst hinterlässt. Es berührt unmittelbar emotional, macht nachdenklich, rüttelt auf, kurz: es zeigt, wie relevant Musiktheater in der heutigen Zeit sein kann und muss. Werden doch politische Kräfte immer stärker, für die das Gezeigte ein Vogelschiss ist und, wenn sie Einfluss auf die Spielplangestaltung gewännen, dieses Stück lieber nicht zeigen würden. Die Reise an den Niederrhein lohnt sich unbedingt, allerdings sollte man wegen der Übernachtung aufpassen, dass der Besuch nicht einem Heimspiel der Fohlen (Borussia Mönchengladbach) am gleichen oder nächsten Tag kollidiert.

Bernhard Stoelzel, 25. Oktober 2025

Die Passagierin

Mieczysław Weinberg

Theater Krefeld und Mönchengladbach

Besuchte Vorstellung: 24. Oktober 2025

Premiere in Mönchengladbach am 18. Oktober 2025

Inszenierung: Dedi Baron

Musikalische Leitung: Mihkel Kütson

Niederrheinische Sinfoniker