Nach einem rumpeligen Rheingold nun eine wackelige Walküre-Premiere mit einem wunderbaren Wotan, der als Last-minute-Einspringer triumphierte.

Über die schlechten Erfahrungen Richard Wagners mit der Pariser Oper und dem „Fluch“ der dort auf dem Ring des Nibelungen zu lasten scheint, haben wir schon viel geschrieben. So freuen wir uns, dass diese erst dritte Neuproduktion seit siebzig Jahren, nun auch wirklich zu Ende geführt wird und schon in einem Jahr, im November 2026, zwei komplette Ring-Zyklen angekündigt werden. Es war ein weiter Weg dahin, doch sechs Jahre nach den ersten Proben, wird nun wirklich an einer Tetralogie geschmiedet.

© Herwig Prammer / Opéra national de Paris

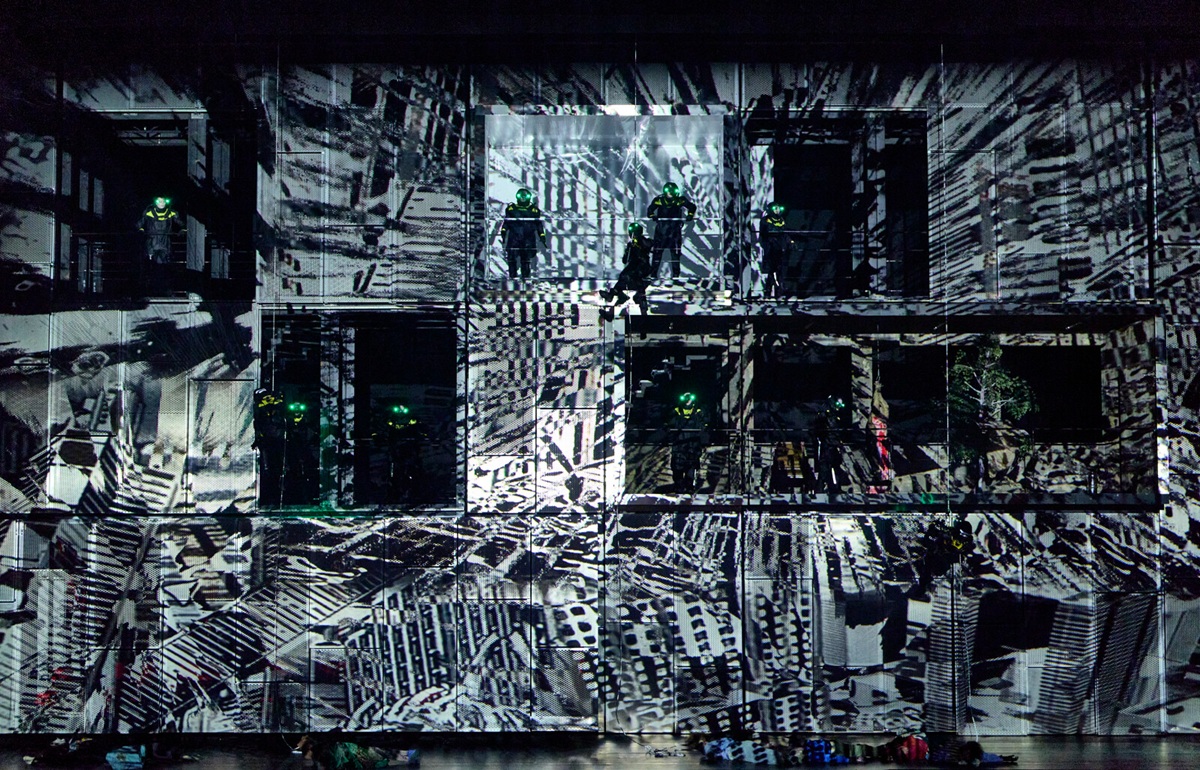

Seit dem „Rummel-Rheingold in einer Räuberhöhle“, mit einer Überfülle an Ideen, die oft nicht zueinander passten und sich gegenseitig annullierten, hat sich Einiges getan. Der Regisseur Calixto Bieito und sein Team haben ihr Konzept überarbeitet, sodass zumindest die Bühnenhandlung verständlich wird. Das Hauptthema war die AI (Artificial Intelligence), doch auf so eine verquere Art, dass kein einziger Rezensent so intelligent sein konnte, um das alles zu begreifen (siehe unsere Rezension, die vergleichsweise milde ist, verglichen mit dem was meine französischen Kollegen geschrieben haben). Die ganze Handlung spielt anscheinend immer noch in einem Big-Data-Center, doch nun – wie wir es nach der Erläuterung aus dem Programmheft begriffen – in Tschernobyl nach der Atomkatastrophe, was auch erklärt, warum beinahe alle Sänger mit einer Gasmaske auftreten. Dort lebt Hunding mit Sieglinde im zweiten Stock eines Plattenbaus, offensichtlich in Waldesnähe, denn er kommt mit einem geschossenen Bock von der Jagd zurück. Im Erdgeschoss hat Wotan sein Büro, mit vielen roten Aktenordnern, worin die Koordinaten seiner vielen Geliebten (?) eingeheftet sind, die Fricka nicht ohne Grund kritisiert. Denn zwölf von den vierzehn Personen auf der Bühne sind uneheliche Kinder von Wotan/Wälse, während das Götterpaar selbst kinderlos geblieben ist. Kabel gibt es noch immer in Hülle und Fülle, aber sie (zer)stören zumindest nicht die Handlung. Aus den verkabelten Humanoiden (Robotern) in Rheingold ist nun ein Roboter-Hund geworden, der allein auf der Bühne hin- und herläuft und dem Dirigenten im dritten Akt den Einsatz gibt. Die Handlung spielt sich hauptsächlich auf der Vorderbühne ab, sicher auch aus akustischen Gründen. Denn der Anfang des Abends wackelte, weil man die drei Sänger in Hundings Wohnung nicht gut hören konnte. Dabei saß ich ihnen genau gegenüber auf dem akustisch eigentlich besten Platz, also lag es nicht an dem Dirigenten Pablo Heras-Casado, der sehr sängerfreundlich dirigierte.

© Herwig Prammer / Opéra national de Paris

Die Kostüme von Ingo Krügler sind nun sehr viel einheitlicher – sodass man die Figuren erkennt –, auch wenn er bei allen außer Wotan (Wagner im Morgenrock?) einen Bruch/Verfremdungseffekt anbringt. So erscheint Brünnhilde zuerst als unartiges Mädchen im Prinzessinnenkleid, das hüpfend mit ihrem Steckenpferd „Hojotojoh!“ singt, bevor sie zu einer aggressiven Proletin (Catcherin?) wird, die sich mit ihrem (sexuell übergriffigen?) Vater balgt – was ihr jede mythologische Dimension nimmt. Fricka ist wie bei Rheingold wieder die mit Abstand eleganteste Figur. Doch gerade in ihrer Auseinandersetzung mit Wotan, hebt und öffnet sie ihr langes Kleid, um eine Tätowierung an der Brust und recht unerwartete Strumpfhosen zu zeigen (die sie als ehemalige Prostituierte enttarnen?). Sieglinde erscheint mit Stiefeln und Maschinengewehr und wirkt mehr wie eine kampflustige Amazone, die bereit wäre, sich eine Brust abzuschneiden, um besser schießen zu können, als wie die liebende Schwester und zukünftige Mutter. Dies nur vorab, um zu erklären, dass viele Sänger an diesem Premierenabend, der für einige nicht nur ein Rollendebüt, sondern auch der erste Wagner überhaupt war/ist, es (noch?) nicht schafften, ein überzeugendes Rollenprofil zu entwickeln.

© Herwig Prammer / Opéra national de Paris

Der Sängerbesetzung galt die größte Aufmerksamkeit, denn ursprünglich sollte Ludovic Tézier als erster französischer Wotan seit Menschengedenken debütieren und neben ihm viele andere Franzosen auch. Ève Maud-Hubeaux gab/gibt als Fricka ein beeindruckendes Wagner- und Rollendebüt, was man nicht unbedingt von ihren Kollegen sagen kann. Ebenfalls große Aufmerksamkeit galt Stanislas de Barbeyrac, der oben auf dem – neuerdings digitalen – Besetzungszettel stand und groß in „Le Monde“ angekündigt wurde als „der erste internationale französische Siegmund seit 1960“. Er ist an der Pariser Oper bekannt und geliebt, denn er war Teil der legendären Talentklasse des „Atelier Lyrique“ 2008-2010, über deren Sänger wir oft berichtet haben und denen wir seitdem gerne überall folgen. Nachdem er zwanzig Jahre hauptsächlich Barockopern und Mozart gesungen hat, will er verständlicherweise auch die größeren Tenorrollen singen und tut dies behutsam und mit Methode. Nach Don José in Carmen folgt nun also Sigmund. Er bringt der Figur eine berührende Jugendlichkeit und Zerbrechlichkeit und seine „Winterstürme“ waren wunderschön. Auch in seinem nächtlichen Dialog mit Brünnhilde am Ende des zweiten Aktes ließ er ein wunderbares Timbre in der Baritonlage aufblühen, welches wir bei ihm noch nicht gehört hatten und das er sich bei diesem Fachwechsel nun erarbeitet hat (in unserer letzten Rezension über ihn in Paris sang er noch Offenbach!). Doch am Anfang des Abends klang sein „Wes Herd dies auch sei, hier muss ich rasten“ mehr gesprochen als gesungen und im ersten Akt stieß er öfters hörbar an seine stimmlichen Grenzen – was vielleicht nur an dem verständlichen Premierenstress lag. Dieser hat sich vielleicht auf seine Kollegen in der kleinen Plattenbauwohnung übertragen, denn auch Elza van den Heever fand stimmlich nicht gleich in Sieglinde. Und so wie die Figur als Powerfrau angesetzt war, hörte es sich so an, als ob sie Brünnhilde singen würde. Erst in ihrem nächtlichen Dialog mit der Walküre fand sie in ihre wunderschöne Stimme. Aus den wahrscheinlich gleichen Gründen hatten ebenfalls Günther Groissböck einen schlechten Start als Hunding und Tamara Wilson als Brünnhilde. Ihre Walküren-Schwestern sangen makellos, sie brauchten auch nicht im Walkürenritt über die Bühne zu rasen, denn die ganze Bewegung kam durch Video-Überflutung und drei Statistinnen. Nur leider hatten sie alle genau das gleiche Anti-Atom-Raumfahrtkostüm mit Maske an, so dass man sie nicht voneinander unterscheiden konnte.

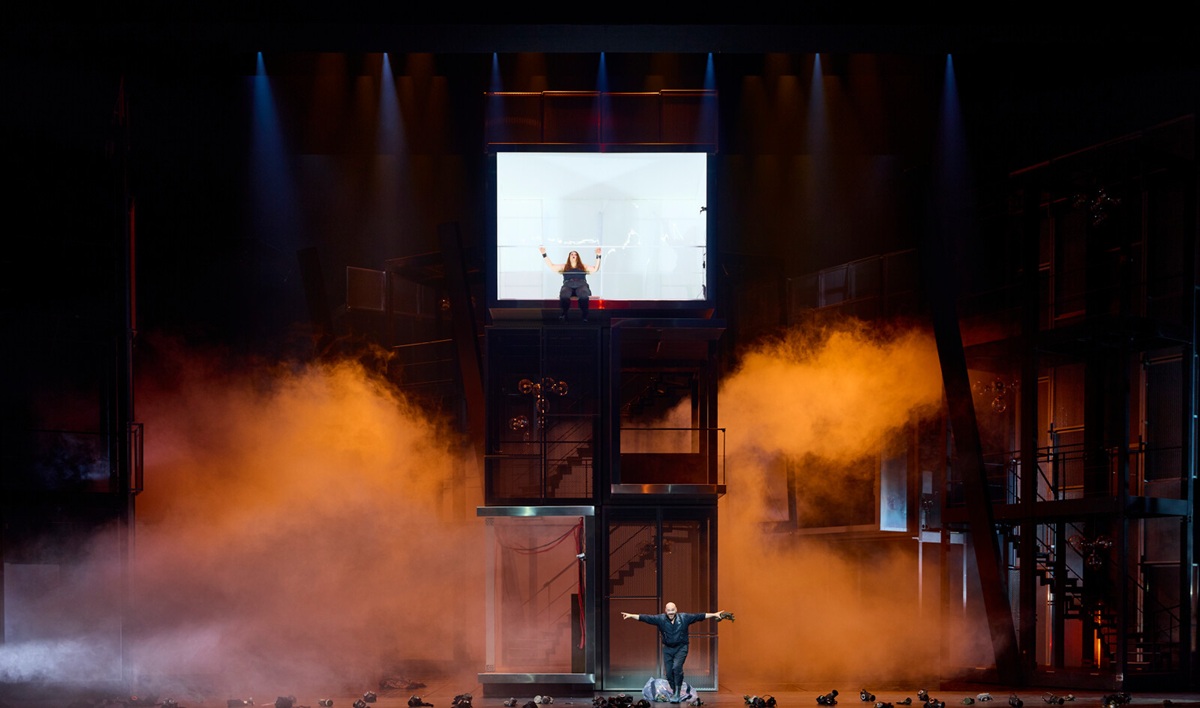

Der Star des Abends war Christopher Maltman als Wotan. Vorgesehen war Iain Paterson, doch dieser sagte wieder ab, so wie bei der von mir besuchten Rheingold-Vorstellung. Damals hatte die Oper erstaunlicherweise kein Cover engagiert (obwohl der Sänger bei der vorherigen Vorstellung offensichtlich schon angeschlagen war von der so gefürchteten Sänger-Grippe) und konnte seine Rolle nur noch sprechen… Brian Mulligan kam dann nach seinem Rollen-Abgang als Alberich wieder auf die Bühne, um den restlichen Gesangspart Wotans mit Pult und Noten zu singen. Das passierte nun nicht, und der Brite Christopher Maltman, der schon in London den Wotan gesungen hat, rettete den Abend. Er sang und spielte so souverän, dass man ihn niemals für einen Einspringer gehalten hätte, und er überragte als Wagnersänger alle seine Kollegen. So bekam er verdienterweise auch den größten Applaus.

© Herwig Prammer / Opéra national de Paris

Pablo Heras-Casado und das Orchester der Opéra de Paris waren für mich bei Rheingold der Stern des Abends. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, denn so gut hatte ich das Orchester seit Jahren nicht mehr gehört. Doch aus für mich unverständlichen Gründen stellte sich diese Magie an diesem Abend nicht ein. Es schien nicht an dem überaus klaren Dirigat zu liegen und es lag auch nicht direkt an den Musikern, die meist einwandfrei spielten und manche sogar herausragend schön (wie das Solo-Cello und die Solo-Klarinette). Doch alles blieb immer gradlinig in klaren Grenzen, manche Tempi schienen etwas langsam, Einsätze verrutschten und es gab weder Wogen noch Wellen und auch in den „Winterstürmen“ kein Aufblühen der Farben. In den Pausengesprächen wurde über hausinterne und orchesterinterne Gründe spekuliert, die dies gut erklären könnten. Aber keiner der Beteiligten hat sich offiziell dazu geäußert. Dies kann sich vielleicht schon in den nächsten Vorstellungen geben, Magie stellt sich in der Musik nicht auf Knopfdruck ein, erst recht nicht in einer bewusst oft anti-musikalischen Inszenierung. Das Regieteam wird erst nach der Götterdämmerung beim Applaus erscheinen. Wie das wohl wird? Im Januar folgt schon Siegfried mit Andreas Schager, auf den wir uns freuen, und im September/Oktober 2026 Götterdämmerung (mit einer Besetzung, die im März bekannt gegeben wird). Doch die Vorbestellungen für die zwei Ring-Zyklen fangen nun schon an. Denn so oft wird der Ring in Paris nicht gespielt.

Waldemar Kamer, 13. November 2025

Die Walküre

Richard Wagner

Opéra National de Paris (Bastille)

Premiere am 11. November 2025

Inszenierung: Calixto Bieito

Dirigat: Pablo Heras-Casado

Orchester der Opéra national de Paris

Informationen: www.operadeparis.fr