Premiere: 25.7. 2017. Besuchte Aufführung: 31.7. 2017

Das spannendste Musiktheater

Schon nach einer Minute schießt ein Satz durch das Gehirn des Opernfreunds, der nicht seinem Stil entspricht – aber er muss festgehalten werden: „Gott, ist das geil!“ Denn die Inszenierung der „Meistersinger“, mit der die Bayreuther Festspiele endlich einmal wieder mit fast unbestrittener Zustimmung des Publikums begannnen, ist zunächst einmal ein einziger geistreicher und turbulenter Theaterspaß.

Kein Wunder, denn es ist Barrie Kosky, der die Aufgabe übernahm, Wagners problematischste Oper – ausgerechnet in Bayreuth – zu inszenieren. Im Vorfeld der Premiere bekannte er, dass er monatelang darüber nachgedacht habe, ob er den Auftrag annehmen solle: er, der Jude, der natürlich weiß, dass Wagner mit seiner Oper ein Minenfeld auftat, das vermutlich niemals geräumt werden wird. Dass er der erste Jude sei, der auf dem Hügel inszeniere: Kosky hat gesagt, dass ihn dieser Satz nerve. Er sei ein Regisseur und damit Basta. Kosky aber weiß natürlich, dass es für einen jüdischen Regisseur australischer Herkunft nicht selbstverständlich ist, die dramaturgisch – und wohl auch musikalisch – antisemitisch grundierten „Meistersinger“ an jenem Ort zu inszenieren, der bekanntlich zwischen 1933 und 1945 nationalsozialistisch kontaminiert war.

Muss man aber, wie Kosky es auf seine durchaus eigenständige Weise tut, wieder einmal szenisch darauf hinweisen, dass die Wirkungsgeschichte dieses vieldiskutierten Stücks mehr als genug mit den Intentionen zu tun hat, die der Schöpfer seinem Werk mit auf den Weg gab? Das Aufstöhnen eines Zuschauers, der angesichts der riesenhaften Judenfratze, die geradewegs aus dem „Stürmer“ entliehen wurde, am Ende des 2. Akts zu vernehmen war: „Nicht schon wieder!“, ist berechtigt – aber kurzschlüssig. To make a long story very short: Koskys Dramaturg Ulrich Lenz hat in einem so ausführlichen wie allgemeinverständlichen Aufsatz im Programmheft all die Bezüge zwischen Wagners Selbst- und Künstler/Kunstbild, dem romantischen Nürnberg-Mythos, Wagners unbestreitbarem Antisemitismus, der Aufführungsgeschichte der „Meistersinger“ in der Nazizeit und der Nachkriegszeit erläutert, die es nicht mehr erlauben, von einem unschuldigen Werk zu reden – und Barrie Kosky hat in einem bewegenden Essay bemerkt, dass Wagners Oper eine unübersehbare Brechung aufweist. Er tat es in so zärtlichen wie klaren Worten, die jedem Regisseur (und jeder Regisseurin) ins Stammbuch geschrieben werden müssen, die sich mit den objektiven Problemen eines historischen, aber ungeheuer wirkungsmächtigen Stücks befassen: „Ein Werk voll von atemberaubender, wunderbarer Musik. Voll von herzzerreißenden Momenten der Schönheit und Melancholie. Voll von echten und authentischen Äußerungen des Lebens und der Freude und der Glückseligkeit. Jedoch auch ein unruhiges, beunruhigendes Werk. Es hängt schlicht davon ab, wer man im Stück und wer man im Publikum ist.“ Nein, das „Meistersinger“-Vorspiel ist nicht, da hatte Ernst Bloch, völlig recht, die Musik der Nazis – aber zwischen Wagner und Hitler wie zwischen dem Nationalismus des 19. und dem des 20. Jahrhunderts verläuft eine Spur, die umso deutlicher wird, je intensiver man sich mit den diversen historischen Urgründen von Text und Musik der „Komödie“ befasst.

Wer Katharina Wagners Inszenierung des Werks noch in Erinnerung hat, wird sich an die Nazifizierung erinnern, die sie den Figuren, insbesondere der Figur des Hans Sachs, angetan hat. Der Fehler ihrer Deutung lag in der theatralisch brutalen Überfremdung, mit der sie dem Finale beikam, auch der simplen Eindeutigkeit, mit der sie das Stück und seine Wirkungsgeschichte (das Werk als deutscheste aller Oper, also die Begleitmusik zur Machtergreifung und zum Nürnberger Parteitag von 1935) verbog. Kosky geht wesentlich subtiler und dialektischer vor. Nein, eindeutig ist hier wenig: im Sinne einer Anklage. Denn Kosky liebt alle seine Figuren, auch wenn er sie – das ist ein Grundmotiv dieser so anspruchsvolln wie verspielten Arbeit – buchstäblich in den Zeugenstand eines berüchtigten Gerichtssaals versetzt. Kosky hat auf den Zwischenvorhang zum letzten Bild ein Zitat aus der Festwiesenszene gesetzt, das im geistigen Zentrum seiner Konzeption steht: „Ich bin verklagt und muss bestehn: / drum lasst mich meinen Zeugen ausersegn! / Ist jemand hier, der Recht mir weiß, / der tret‘ als Zeug‘ in diesen Kreis!“ Und so endet das Tribunal, mit Sachs, das heisst: Richard Wagner selbst als Zeugen. Es wurde bereits am Ende des ersten Akts angedeutet, in dem der vergleichsweise kleine Kastenraum des Wahnfriedsaales auf die Hinterbühne geschoben wird und an seine Stelle der gewaltige Raum des Nürnberger Schwurgerichtsaales 600 entsteht (nebenbei: auch ein Triumph der Bayreuther Bühnentechnik). Doch die symbolische Andeutung eines Gerichtsverfahrens „vor allem Volk“ endet eben nicht in im berühmt-berüchtigten Raum, in dem die Nazigrößen zum Tode verurteilt wurden. Die Inszenierung mündet in einer unpolitischen, freien und leeren Halle. Denn Richard Wagner wird hier nicht – wie bei Katharina Wagner – einschichtig nazifiziert, also verurteilt. Er hält, am Zeugenstand stehend, ein letztes Plädoyer für die Deutsche Kunst: ein wenig verzweifelt, einsam und nachdrücklich bittend – „unfähig, sich selbst frei zu sprechen“, wie es im Programmheft heisst.

Wer also erwartete, dass es sich bei Koskys Arbeit um eine billige, ideologiekritisch korrekte Deutung des verminten Stücks über den absoluten Gegensatz von Deutschtum und Judentum, von echter und falscher Kunst, von Volk und Volksfremdheit handelt, wird erstaunt wahrnehmen, dass dieser Regisseur zwar mit kühlem Kopf – und ungeheurer Musikalität und Theatersinn – auf die Traditionen verweist, die den Kritiker Beckmesser mit der Judenkarikatur des „Stürmers“ verbinden (übrigens haben schon Wagners Zeitgenossen, wie selbstverständlich, die jüdische Karikatur in Beckmesser erkannt). Natürlich ist der acht Meter hohe Judenkopf ein Schock – aber erstens harmoniert er mit der explosiven Musik, und zweitens zeigt er mit aller Deutlichkeit, wie aus einem Vorfall ein allgemeines Vorurteil entstehen kann: das individuelle Problem Beckmesser wird buchstäblich aufgeblasen. Kosky aber zeigt seinen Wagner, der da lustvoll durch Wahnfried springt und sich in einem der grandiosesten Eingangsbilder der Festspielgeschichte wie ein Kind über die Waren freut, über die sich auch der wahre Wagner freute (Parfümflacons, teure Stoffe, das Lenbachbild der Cosima Wagner – und ein „paar neue Schuh“…) – Kosky zeigt diesen Wagner bis zuletzt als dominanten, aber nicht unsympathischen Typ. Sachs/Wagner selbst erschrickt über den Terror, der nach der Serenade plötzlich über Beckmesser einbricht. Denunziation findet bei Kosky definitiv nicht statt; nur wenn es in der „Prügelfuge“ allein gegen den armen Beckmesser geht, der auch mit Hilfe des berühmten Wagner-Porträts von Cäsar Willich übel malträtiert wird, geht es brutal zur Sache. Natürlich ist das eine Umdeutung der Wagnerschen Dramaturgie, die bekanntlich vorsieht, dass zwar Beckmesser von David verprügelt wird, aber ansonsten Nachbar gegen Nachbar steht. Der Wahn(sinn) aber, über den Sachs alias Wagner alias Michael Volle dann verzweifelt räsoniert, erhält in dieser Interpretation einen extrem erschütternden Sinn. Und wenn Volle diese Verzweiflung über das Pogrom – das es in dieser Form bei Wagner zweifellos nicht gibt – im Nachbau jenes Saal kundgibt, in dem 1946 die epochalen Verbrechen der 12jährigen, doch jahrzehntelang vorbereiteten Naziherrschaft verhandelt wurden, wird aus der bekannten Klage plötzlich, und natürlich auch und vor allem dank der enormen Spielkraft des Sängers, das spannendste Musiktheater, das sich zur Zeit am Grünen Hügel denken lässt.

Kosky also hat mit seiner Bühnenbildnerin Rebecca Rings t und seinem Küstümgestalter Klaus Bruns keine realistische Interpretation vorgelegt, obwohl jede Sekunde dieses kurzweiligen wie tiefgründigen Abends voller Vitalität ist. Er hat einen Ideenraum entworfen, in dem es nicht auf strengste historische Folgerichtigkeit, sondern auf Versinnbildlichung der Verwerfungen der Wagner- und der Deutschen Geschichte ankommt. Also wird schon im heiteren Trubel des ersten Aktfinales der Gerichtssaal sichtbar – nicht, wie es zu erwarten wäre, erst nach dem „Pogrom“. Doch wirkt der Einbruch der Folgen der Nazizeit an dieser Stelle kaum willkürlich, denn schon die Auseinandersetzung zwischen Stolzing und einigen Meistern, insbesondere Beckmesser, trägt den Keim des Ressentiments in sich. Und für Wagner war Beckmesser der jüdische Kritiker an sich, weil der Kritiker an sich für den Verfasser der 1869 erschienenen, wesentlich verschärften Auflage des „Judenthums in der Musik“ ausschließlich „der Jude“ war. Wer‘s nicht glaubt, sollte „Das Judenthum in der Musik“, Wagners 1860er Schriften zur Deutschen Kunst und Politik und die Tagebuchaufzeichnungen Cosima Wagners lesen, die an Deutlichkeit nicht zu übertreffen sind. Kosky zitiert aus den Aufzeichnungen der Gattin übrigens keine antisemitische Aussage (das wäre zu billig), sondern jene, in der Wagner seine Cosima als seine „große Melodie“ bezeichnet hat. Wagner hat auch, kaum zufällig, Cosima schliesslich als seine Eva bezeichnet, die er (anders als der Sachs seiner Oper, der Wagner ja auch ist) glücklicherweise geheiratet habe.

Kosky also schichtet die Zeiten und die Räume der Spielzeit, der Entstehungszeit und der Gegenwart über- und ineinander: im 1. Akt schauen wir zugleich in das Bayreuth des Jahres 1875, in dem Wagner, Cosima, Liszt und Hermann Levi (und die beiden liebenswürdigen Neufundländer Molly und Marke, die der Opernfreund schon am Künstlereingang gesehen hat) wohnen und zu Gast sind. Die Idee der Hausinszenierung des Stücks durch den Meister, mit den Anwesenden als Hauptfiguren, ist so willkürlich wie – angesichts von den damaligen Performances in Wahnfried – nachvollziehbar. Die Herrschaften dürfen Sachs, Eva, Pogner, Beckmesser, das Dienstmädchen darf passenderweise die Magdalene spielen. Der Jude Levi, hier wie in Wagners und Cosimas Leben ein armer Kerl, wehrt sich vergeblich gegen Wagners vehement vorgetragenes Ansinnen – der Jude Levi, der die religiösen Spannungen im Hause Wahnfried bis zu seinem Tod tragisch ausleben musste, muss den dann zusammengeprügelten, missgünstigen und nach Wagners Überzeigung zur wahren, also allein deutschen Kunst unfähigen Kritiker spielen. Das grausame Spiel hat bei Kosky nicht erst im 2. Akt einen Höhepunkt – erschütternd schon die kleine Rand-Szene, in der Wagner den jüdischen Dirigenten im Choral auf die Knie zwingt. Nebenbei: nicht nur hier hat Franck Evin die Szene wunderbar ausgeleuchtet: im Goldton des nazarenischen Christentums.

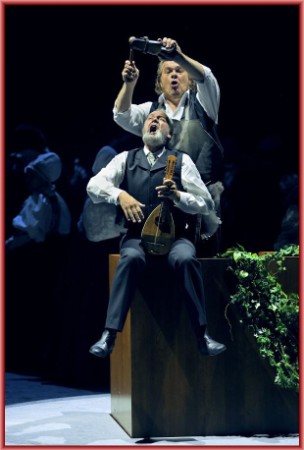

Die Meister aber, die zusammen mit gleich vier Wagner-Alter-egos (denn Wagner hat sich zugleich in Sachs wie in Stolzing wie in David und wohl auch in Beckmesser verewigt) sehr lustig aus dem Flügel klettern und purzeln, um als Zottelbären aus der Dürerzeit erst einmal eine tolle Party mit Kaffee und echten Nürnberger Lebkuchen zu feiern, die Meister und später auch Stolzing und David, sind in jene Renaissance-Kostüme gewandet, wie sie sich das historiensüchtige 19. Jahrhundert imaginierte; im Festzug des Schlussakts stellt Kosky kein „echtes Mittelalter“ in den Gerichtssaal, sondern mit seinen Fahnenschwingern ein prachtvolles Mittelalter aus dem Geist des Historismus. Doch auch hier begegnet ein Bruch: im Schwurgerichtssaal tanzt David nicht mit den Mädels aus Fürth, sondern um das Lenbach-Porträt der Cosima Wagner herum: David , als Gesell gleichsam der ganz junge Richard Wagner, als Alter ego Richard Wagners, der zugleich als Stolzing und als Sachs(e) seine Eva zur Zeit der Komposition der „Meistersinger“ zum Traualtar führte. Dass Cosima Wagner alias Eva Pogner noch im 2. Akt ihr schwarzes Kostüm von anno 1875 trägt, hat Gründe: denn der Dame Cosima Wagner fällt es offenbar schwer, so leichthin in die Theaterrolle zu schlüpfen wie Richard Wagner alias Hans Sachs. Erst im dritten Akt wird sie ein Jungmädchengewand anziehen. Deutlich kindisch hüpft sie allerdings schon im 2. Akt herum. Man sieht: einer Dame, deren Stil sich eher durch ironiefreie Gezwungen- als durch Lockerheit auszeichnet, ist es nicht gegeben, in einer fremden Rolle unbefangen zu wirken.

Kommt hinzu die dritte Schicht: die Zeit der Nazis und der Nürnberger Prozesse. Im zweiten Akt ist zwar scheinbar Gras in den Saal gewachsen, aber mit dem Prügelfinale – überraschend wie alle Schlussbilder dieser Inszenierung – verliert der Boden buchstäblich die botanische Romantik, in der der zweite Akt vor sich ging. Die Uhr im Saal, die den Mond über der Pegnitz sinnreich ersetzt, dreht plötzlich durch, die Zeiger rasen rückwärts, zurück in die finstere Vergangenheit, Beckmesser bekommt eine Judenmaske aufgesetzt, er muss tanzen wie der Jude im Dorn in der Dornenhecke während des Violinspiels des „christlichen“ Musikers zucken muss (dieses antisemitische Motiv eines Grimmschen Märchens wird von Wagner/Stolzing – direkt auf Beckmesser gemünzt – im ersten Akt „grimm-bewehrt“ zitiert). Ein grausames Bild, auf das die Monstermaske des „Stürmer“-Juden und des Hetzfilms „Der ewige Jude“ folgt. Am Ende aber sind wir, kurz vor Schluss der Oper, in der letzte Zeitschicht, bei einer Konzertveranstaltung der Gegenwart angekommen. Wie in Wieland Wagners Neu-Bayreuth wird die Musik der Schlussrede szenisch aller Konkretion entkleidet: Richard Wagner dirigiert den Schlusschor und das Orchester: ohne weitere Anspielungen auf irgendwelche historische Zusammenhänge, so wie Wieland Wagner nach dem zweiten Weltkrieg seinen Wagner entrümpelte und die „Meistersinger“-Ouvertüre ein Lieblingsstück bei Stadthallen- und Theatereröffnungen war. Doch bleibt er im Zeugenstand, nicht auf der Anklagebank, stehen: er, der Schöpfer des genialen und dramaturgisch schwierigen Stücks – er, der auf der riesigen leeren Bühne kleine Mann: ein Wiedergänger des historischen Festspielgründers.

Was für ein Schlussbild! Was für eine bewegende Idee! Was für eine einfache wie mehrdeutige Pointe eines an Themen und Szenen reichen Theaterabends.

„Voll von herzzerreißenden Momenten der Schönheit und Melancholie. Voll von echten und authentischen Äußerungen des Lebens und der Freude und der Glückseligkeit…“ Reden wir endlich von der Hauptsache: der Musik und ihren Interpreten. Michael Volle macht als Sachs/Wagner das, was er immer tut, so wie als unvergesslicher Sachs/Wagner im Salzburger Festspielhaus, wo der intelligente Kraftkerl mit der sonoren Stimme in Herheims Inszenierung schier beeindruckend die gewaltige Bühne dominierte, ohne sich in den Vordergrund spielen zu müssen: er rockt die Bühne und setzt Wagners bekannte Worte unter Druck. Er singt nicht und spielt daneben – er spielt als Sänger und singt als Schauspieler wie kein Bayreuther Sachs der letzten 40 Jahre. Der Opernfreund, der „Die Meistersinger“ seit 1978 x-mal gesehen und gehört hat, bekennt, dass er niemals ein spannenderes Kunstgespräch und eine realistischere Entstehung des Traumliedes erlebt hat wie an diesem Bayreuther Abend. Volle, Klaus Florian Vogt und das Festspielorchester unter seinem Leiter Philipp Jordan schaffen ein Musik-Theater aus dem Geist der scheinbaren Improvisation, dabei der größtmöglichen Deutung von Wagners wunderbarer – und stets sinnerfüllter – Dramaturgie aus Wort und Ton. Wie Volle „Und es ärgern sich die Alten“ hinausbringt, wie Vogt zögert, bevor er seinen Traum rekonstruiert und dann immer wieder neu anhebt: das ist höchst vergnügliches, höchst kurzweiliges und hochintelligentes, gar nicht klischeehaftes Musiktheater. Schon deshalb muss man Kosky und seinen Mitstreitern dankbar sein. Nach dem ungeheuer eindrücklichen Wahn-Monolog (und dem Vorspiel zum 1. Akt) würde der Opernfreund gerne klatschen, aber seit dem 20. Jahrhundert ist diese gute alte Sitte leider auch in Wagner-Opern verboten…

Vogt singt glücklicherweise nicht mehr den nur „weißen“ Tenor seines Katharina-Wagner-Stolzing. Inzwischen begegnen bewusst aufgerauhtere Töne, dramatischere Affekte, die den reinen Schöngesang dieses beeindruckend hell singenden – und szenisch wunderbar vitalen, auch witzigen – Tenors bedeutend erweitern. „Momente der Schönheit und Melancholie“… Anne Schwanewilms, die am Premierenabend heftig ausgebuht wurde, weil sie mit ihrer gleichsam damenhaften, nicht immer verständlichen, in den höheren Regionen gepresst wirkenden Stimme keine Eva ist – Anne Schwanewilms hat ihren schönsten szenischen Moment im zweiten Akt. Nachdem der kühne Ritter sich gegen die Meister in Rage geredet hat, legt Wagner, der Meister der feinsten Töne, einen der kostbarsten, ergreifend lyrischen Streichersätze der „Meistersinger“ ins Orchester: „Geliebter, spare den Zorn…“ Da schmiegt sich Eva an Walter, und es entsteht eine Sommernachts-Stimmung, wie sie nicht in jeder „Meistersinger“-Aufführung erlebt werden kann und in Bayreuth schon ewig nicht mehr erlaubt war. Schwanewilms aber agiert ansonsten eher, wie Cosima Wagner agieren würde. Vielleicht beruht darauf die Irritation des Publikums, das bemerkt, dass diese Eva gestisch nur über dreieeinhalb Bewegungen verfügt: allen voran die Flatterfrau. Zugegeben: man versteht nicht immer den Text, den Frau Schwanewilms zu singen hat, unterm Strich ist diese Eva eine Fehlbesetzung, die die Jugendlichkeit der Rolle ignoriert und im Quintett für einen unglücklichen Klang mit seltsamen Spitzen sorgt. Um es, mit dem projizierten Text am Beginn des dritten Akts, vielleicht zu pointiert auszudrücken: eine schräge Nachtmusik. Für andere Rollen ist Anne Schwanewilms weit eher prädestiniert.

Eine schräge Nachtmusik: das ist vor allem die Prügelfuge, die unter Jordans und des Chorleiters Eberhard Friedrich Leitung ganz und gar nicht gelingt. Ansonsten ist der Chor der Festspiele, der im Schlussbild im Standbild immer wieder surreal einfriert und als Lehrbubenensemble im ersten Akt so turbulent und albern wie die Meister in Wahnfried einfällt, um jedesmal wieder schnellstens und albern aus dem Raum zu drängen, wie üblich von erster Güte – bis zu den letzten Takten, in denen er nicht nur den oratorischen Chor, sondern auch, sehr überzeugend, das Festorchester zu spielen hat. Das Orchester selbst spielt unter Jordan einen farblich nuancierten Wagner, der insgesamt überzeugt.

Überwältigend auch der Beckmesser des Johannes Martin Kränzle. Kränzle singt nicht „nur“, sondern spielt diesen gebrochenen, jüdischen und zum Juden gemachten Mann mit schier beängstigender Energie und Gebrochenheit heraus. Grotesk, aber realistisch, sein improvisatorisches Gemurmel, mit dem er sich über eine völlig vergessene Passage aus dem kaputten Preislied hinweg hilft. Sardonisch seine Gehässigkeit, mit der er als Merker den Konkurrenten fertigmacht – und herzbewegend, wie der arme Verrückte (kein Wunder: nach dem verstörenden Terrorakt, den man im 19. Jahrhundert vielleicht noch witzig fand) in der Schusterstube aus sich herausgeht. Muss, ja darf man erwähnen, dass Kränzle erst vor Kurzem eine Todeskrankheit überlebt hat? Natürlich spielt das Wissen um die Geschichte dieses Sängers bei der Betrachtung dieser außergewöhnlichen, im wahrsten Sinne todernsten Deutung der Figur des Beckmesser eine Rolle. Riesenapplaus also auch für Kränzle, der – es hat sich so ergeben – der Interpretation durch seine persönliche Vita eine ungeahnte Deutung verlieh, die aus dem artifiziellen Opernabend plötzlich eine sehr menschliche Angelegenheit macht.

Großartig auch der wuchtige und unendlich klare Bass des Günther Gröissböck, der den idealistischen Patrizier Pogner als Liszt, den großen Idealisten der Kunst, spielt, wobei man bald vergessen hat, dass Gröissböck im ersten Akt den Schwiegervater Wagners mit jener Distanz mimte, die die schwierige Beziehung der beiden Männer allerspätestens seit der Causa Cosima von Bülow auszeichnete. Es macht einfach immer wieder Spaß, diesen großartigen Sänger und Darsteller zu erleben. Daniel Behle aber hat mit dem David sein Bayreuth-Debüt über die Bühne gebracht: ein vorbildlicher Gesell, eine A-Besetzung für diese wichtige Rolle, die zugleich Neben- wie Hauptpartie ist. Und deshalb gelingt nicht allein seine „Arie“ so gut. Wiebke Lehmkuhl ist Magdalene; auch sie wurde so angemessen besetzt wie der kräftige Kothner mit Daniel Schmutzhard.

Bleibt ein „kleiner“ Meister zu erwähnen, eine Art Primus inter pares des Kleinen Meisterensembles, und zwar aus szenischen Gründen. Gut und überschwappend lustig und erregt über Stolzings Neutönereien spielen sie ja alle, aber einer fällt aus dem Ensemble heraus. Nennen wir ihn: den Jünger. Timo Riihonen spielt den Hans Foltz, der zu den Wenigen gehört, die in Stolzings Vortrag nicht das Chaos und die Willkür, sondern die feste Spur vernehmen. Kosky macht aus diesem Kerl die groteske Parodie eines Wagner-Anhängers, der sich bereits die Kaffetasse, aus der der Meister trank, als Reliquie, einer Art Miniatur-Gral, schnellstens sichert. Man merkt: noch im letzten witzigen Detail steckt das Große Ganze dieser spaßigen wie tiefschürfenden, musikalisch nicht über jeden Zweifel erhabenen, doch in den wesentlichen Momenten hochspannenden und herrlich bewegten Auseinandersetzung mit den „Meistersingern“.

Frank Piontek, 2.8. 2017

Fotos: ©Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath