Der pure, nur dieser Gattung zugeneigte „Opern“freund wird auch von der mittlerweile dritten, erweiterten Auflage von Mission Musik, in dem Julia Spinola den schwedischen Dirigenten Herbert Blomstedt befragt, enttäuscht sein, denn Oper ist ihm wegen des Vibratos der Opernstimmen suspekt, führte sogar dazu, dass er einst seine Tätigkeit in Dresden bei der Staatskapelle beendete. Diese sollte nach dem Wiederaufbau der Semperoper verstärkt Opern-, nicht vorwiegend Sinfonieorchester sein. Wer sich jedoch für klassische Musik generell interessiert, für den ist das Buch geradezu eine Offenbarung und zugleich ein Genuss, denn so tief-und hintergründig sind die Äußerungen des mittlerweile 97jährigen Dirigenten, dass der Leser meint, dieser fange mit seinen Ausführungen da erst an, wo andere längst die Waffen gestreckt haben.

Das Buch gliedert sich in neun Kapitel, die jeweils mit der markantesten Aussage als Überschrift beginnen, es folgt die Nennung des Ereignisses, mit dem es verknüpft ist, und danach geht die Verfasserin meistens chronologisch vor. In der Neuauflage ist auch noch das Vorwort von 2017, dem Jahr der Ersterscheinung und zugleich von Blomstedts 90. Geburtstag, in dem Spinola ihre Vorgehensweise erläutert, als Anlass für den Wunsch nach einer Zusammenarbeit ein Konzert 2016 in Berlin ein Konzert mit Werken von Dvorak und Franz Berwald nennt, dem ein halbes Jahr lang Zusammenkünfte auf Gastspielreisen, im Ferienhaus in Schweden und anderswo folgten. Das letzte Kapitel entstand im Frühjahr 2025, zwischen beiden Ausgaben hatte des Dirigenten Interesse vor allem Brahms und Bruckner gegolten.

Geschickt wählt die Gesprächspartnerin Blomstedts zum Einstieg in ihr Buch eine Art Anekdote, die sich um einen Taktstock dreht, ein Werkzeug, das er meistens verschmäht, das er aber zu Ehren des Komponisten Wilhelm Stenhammar, dem es gehört hatte, zum Einsatz brachte.

An Goethes Vom Vater hab‘ ich die Statur, des Lebens ernstes Führen, vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu fabulieren erinnern die Aussagen des Dirigenten über sein adventistisches Elternhaus, auch der Sohn vereint in sich das Beharren auf einmal verinnerlichten Grundsätzen, verbunden mit Kompromissbereitschaft, so wenn es um Aufführungen oder Proben am adventistischen Sabbath geht. Beinahe noch mehr spricht für ihn, dass sonst kompromisslose Orchestermusiker sich auf seine Vorschläge einlassen, um ihn zu halten.

Blomstedt, so erfährt der Leser aus den ersten drei eher chronologisch gegliederten Kapiteln des Buchs, gelingt der Karrieresprung zu den ganz großen Orchestern dank des allerdings Nichteinmarsches der Volksarmee 1968 in die Tschechoslowakei, durch den Gewandhausorchester wie Staatskapelle ihrer tschechischen Dirigenten beraubt wurden. Ungemein interessant und sich deckend mit Passagen im Roman Uwe Tellkamps Der Turm sind die Ausführungen über das Musikleben im von Blomstedt heiß geliebten Dresden und über das Verhalten der DDR gegenüber Künstlern in seiner ganzen Armseligkeit, was deren Ausbeutung betraf. Gleichzeitig erkennt er, dass die quasi kulturelle Inzucht auch zur Bewahrung eines unverwechselbaren Orchesterklangs führte, der nach der Wende verloren ging.

In den Gesprächen mit Spinola bekennt sich der Dirigent dazu, ein „verkappter Romantiker“ zu sein, Vorbehalte gegenüber in der SU gelebt habenden Komponisten nur schwer überwinden zu können, und an Astrid Lindgrens Steuerprobleme erinnern die seinen, die ihn Schweden zugunsten Luzerns in der Schweiz verlassen lassen. Inzwischen ist er jedoch in sein Heimatland zurückgekehrt.

Das Buch ist außerordentlich faktenreich, erzählt von der Geigensammelsucht und kurz danach davon, was an teuren „Andenken“ er bereits der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, setzt sich mit der alten deutschen und modernen Orchesteraufstellung auseinander, bei der er die erstere wie auch Christian Thielemann bevorzugt, und er wagt, wenn auch behut- und einfühlsame Kritik an Kollegen, wenn er mit den Folgen von deren Wirken, so dem „dunklen und dicken“ Klang des Gewandhausorchesters zu kämpfen hat. Noch kritischer ist er wohl gegenüber sich selbst, wenn er das Urteil „Undankbarkeit“ durch eine amerikanische Mäzenin akzeptiert.

Unterhaltsam, tiefgründig und immer von großem Ernst erfüllt sind die Aussagen von Herbert Blomstedt, er ist bereit, einmal gefasste Meinungen zu korrigieren, so die über Richard Strauss oder Franz Liszt , tiefes Bedauern erfüllt ihn, wenn er den Verfall Leonard Bernsteins konstatieren muss, und ganz besonders berührt die Bereitschaft, seiner Gesprächspartnerin mit vielen Beispielen alles über Melodie, Metrum, Periodenbau oder Instrumentation zu erklären.

Während er mit den Jahren selbst immer sparsamer in seiner Dirigiergestik geworden ist, aber bereits von Anfang an genialisches Herumfuchteln verachtet hat, schätzt er hingegen „akribisches Proben“, nach dem sich im Konzert „neue Dimensionen öffnen“ können.

Die „Macht der Popmusik“ und die „Verkümmerung der ästhetischen Fähigkeiten“ machen dem Dirigenten Sorgen, und Themen wie diese werden nicht als Frage- und Antwortspiel, sondern in gegenseitiger Anregung und Ergänzung abgehandelt.

Wenn Herbert Blomstedt ein Konzert vorbereitet, dann bedeutet es für ihn nicht nur Proben mit dem Orchester, sondern auch eine intensive Beschäftigung mit dem Komponisten, so wie während der Entstehung des Buches mit Bachs Johannes-Passion, die ihn den Komponisten als „allgemeinen Christen“ und damit sich selbst nahe stehend empfinden lässt. Einen ähnlichen Stellenwert hat für ihn Mendelssohns Lobgesang. Der letzte Satz aber heißt: „Letzte Entscheidungen werden woanders gefällt“, worüber man nachdenken kann wie darüber, ob es den Herren Blomstedt und Barenboim noch gelingt, ihr Vorhaben, Furtwänglers Klavierkonzert aufzuführen, zu realisieren.

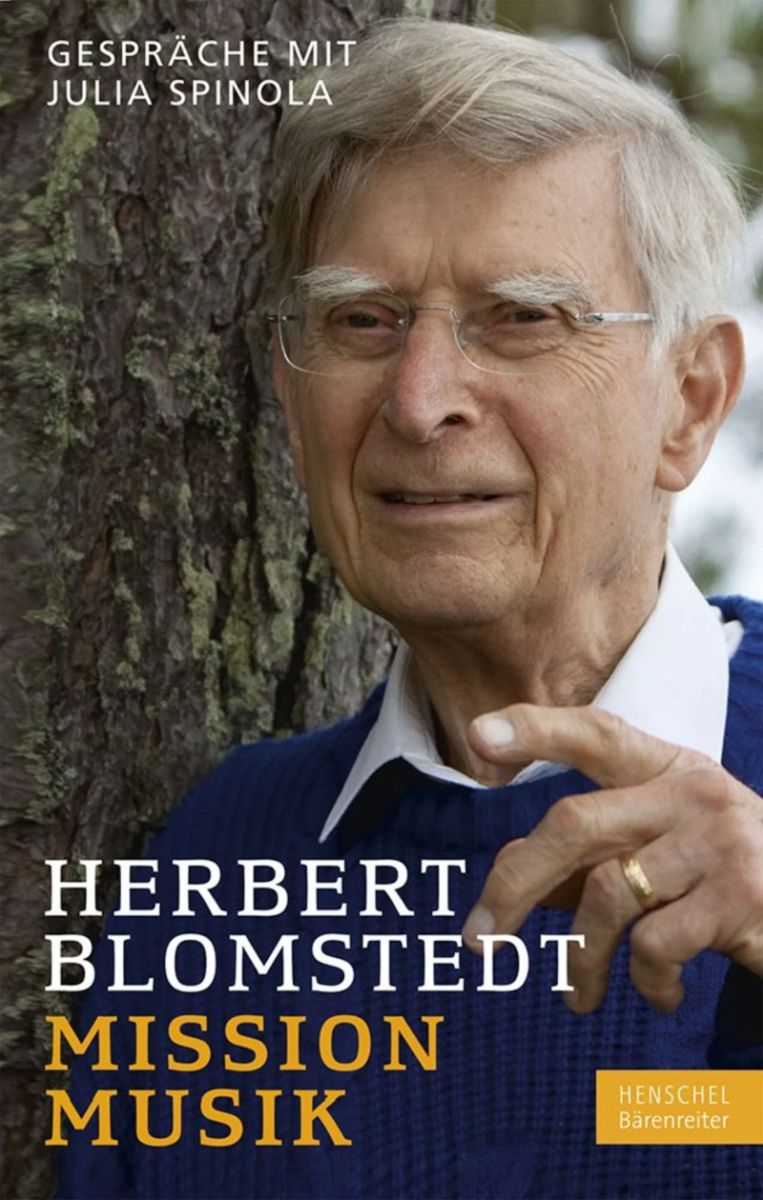

Der reichhaltige Anhang ist ebenfalls eine Erwähnung wert, so wie das Cover eine längere Betrachtung wegen des zugleich Skepsis, verhaltene Zustimmung signalisierenden Gesichtsausdrucks und des einen Einwand erahnen lassenden erhobenen Zeigefingers.

Ingrid Wanja, 10. Juli 2025

Mission Musik

Herbert Blomstedt und Gesprächspartnerin Julia Spinola

Henschel Verlag und Bärenreiter Verlag 2025

200 Seiten, zahlreiche Farbfotos

ISBN 978 3 89487 950 1 (Henschel)

ISBN 978 3 7618 2417 7 (Bärenreiter)