Halle E im MuseumsQuartier, 9.10.2021 (Premiere am 7.10.)

Spannende Aufführung mit finaler Neudeutung

Zeitlebens und gerade jetzt, in Zeiten der Pandemie, sind wir den beiden ureigensten Triebfedern des Lebens, Eros und Virtus, ausgesetzt. Und unsere Aufgabe im Leben besteht wohl darin, beide Triebe in „geordnete Bahnen“ zu lenken und zu sublimieren. Dieser kaum zu bewältigenden Aufgabe muss sich auch der in einer Schaffenskrise feststeckende und alternde Schriftsteller Gustav von Aschenbach stellen. Sein Untergang aber steht von Beginn an, wie in der altgriechischen Tragödie, unausweichlich fest. Thomas Mann hat sich in seiner Novelle von den eigenen homophilen Wünschen insoweit distanziert, als er diese seinen Protagonisten ausleben lässt. Aschenbachs einseitige und unausgelebte Liebe zu dem 14jährigen polnischen Knaben Tadzio, dessen reales Vorbild Wladislav Moers (vgl. Jörg Gakenholz, https://www.grin.com/document/109198) war, endet für diesen letal.

Er erkrankt an der in Venedig ausgebrochenen Cholera Epidemie und durchläuft die von Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) entwickelten fünf Phasen des Sterbens, beginnend mit der Isolierung des Dichters, seines Zornes darüber, nicht Teil des geselligen Treibens um ihn herum sein zu können, des Verhandelns, indem er sich vom Friseur „verjüngen“ lässt, und schließlich, als er die Ausweglosigkeit auch dieser Situationen erkennt, seine tiefe Depression und sein Leid, das schließlich in die Zustimmung seines unausweichlichen Unterganges mündet… Regisseur Christoph Zauner konzentriert das sich vordergründig in der Gedankenwelt des Dichters abspielende Geschehen auf den alternden Dichter und den jungen schönen polnischen Knaben Tadzio. Auf der Bühne befinden sich ein paar Holzstege, wie man sie auch noch heute am Lido finden kann (Bühne und Kostüme: Christof Cremer). Durch das Lichtdesign von Norbert Chmel werden die drei Akte der Oper charakterisiert: blau für den heißen Saharawind Scirocco, grün für die Cholera und rot für den finalen Tod. Obwohl Britten in seiner letzten Oper auch atonale Elemente, fernöstliche Harmonien und Gamelan-Klänge einbaute, blieb er im Wesentlichen dennoch der Tonalität verpflichtet.

Brittens Musik wirkt in seiner letzten Oper für den Zuhörer oft kammermusikalisch und manche Rezitative erklingen gar nur mit Klavierbegleitung. Im Unterschied zu früheren Opern gelangt in Brittens letztem Werk aber gleich eine ganze Batterie an Schlagwerk, die sechs Schlagzeuger bedienen müssen, zum Einsatz: Vibraphon, Xylophon, Marimbaphon, Aeolophon, kleine und große Peitsche und Trommel, Crotales, Gong, Triangel, Glockenspiel, Becken, Tamtam, Tom-Tom, Tamburin, Glockenspiel und Glockenbaum, Windmaschine, Holzblock, O-Daiko und Pauken. Aus dieser äußerst raffiniert gestrickten Partitur Brittens treten immer wieder einzelne Instrumenten solistisch hervor. Walter Kobéra als Leiter der Neuen Oper Wien sorgte dabei am Pult des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich für eine äußerst differenzierte packende Umsetzung der genialen Partitur Brittens.

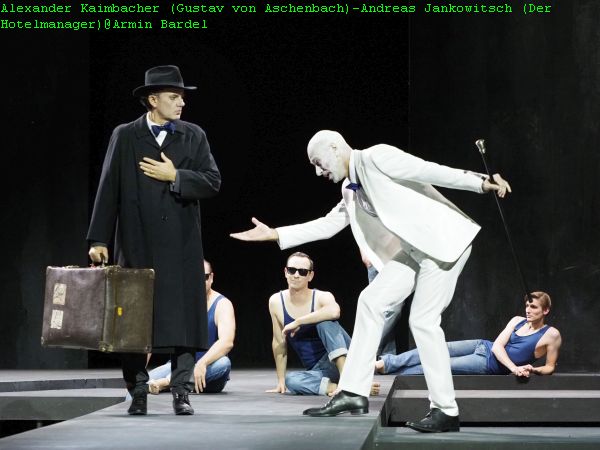

Tenor Alexander Kaimbacher gelang es die bisweilen ermüdenden Accompagnato-Rezitative Brittens mit wenigen ariosen Einsprengseln, die dieser für den alternden Dichter Gustav von Aschenbach komponiert hatte, ohne jegliche Ermüdungserscheinungen spannend und packend zu gestalten. Britten setzte diesen kontemplativen Stil zur Versinnbildlichung der großen Lebenslüge des Dichters und seiner fortschreitenden inneren Vereinsamung gekonnt ein. In Betrachtung der dionysisch-sinnlichen Jugend des Knaben Tadzio, sehnt Aschenbach seinen eigenen Tod auf selbstquälerische Weise herbei. In ihm kämpfen zwei Seelen gegeneinander und zum ersten Mal entdeckt er auf schmerzliche Weise seine durch apollinische Zucht völlig unterdrückte dionysische Zügellosigkeit. Aschenbachs dämonische Gegenspieler, der Reisende, der ältere Geck, der ältere Gondoliere, der Hotelmanager, der Coiffeur des Hauses, der Führer der Straßensänger und die Stimme des Dionysos, werden, wie bei Offenbachs Bösewichten in Les contes d’Hoffmann, von einem einzigen Sänger, dem Bassbariton Andreas Jankowitsch in unterschiedlichen Gemütslagen einmal bedrohlich, dann wieder aufdringlich, schmeichelnd und gefährlich vorgeführt.

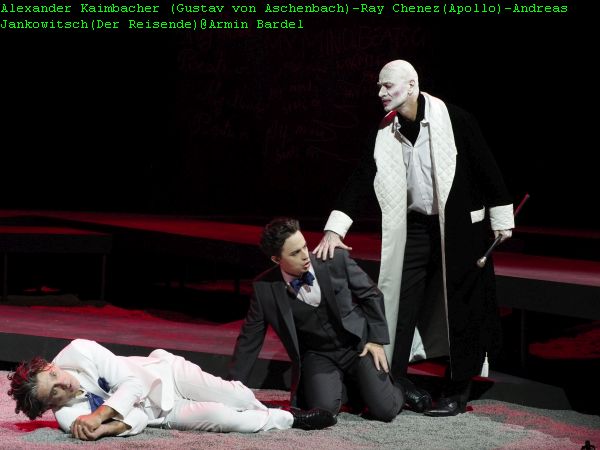

Der US-amerikanische Countertenor Ray Chenez setzte feine Akzente mit der Stimme des Apollo. Die Rolle des Tadzio wurde mit dem Tänzer Rafaël Lesage besetzt, der rein äußerlich zwar nicht wie ein 14-jähriger Knabe mit „honigfarbenem“ Haar (vgl. Gakenholz aaO) aussah, ideal besetzt. Gegen Ende der Oper lässt er den Dichter noch ein Autogramm in eines seiner von ihm verfassten Bücher schreiben. Christoph Zauner lässt ihn aber daraufhin nicht, wie von der Librettistin Myfanwy Piper intendiert, aufs offene Meer zulaufen, sondern durch Apollo erschießen. Das ermöglicht nun eine fast herzzerreißende Apotheose, indem der sterbende Dichter zum ersten Mal seiner Liebe zu dem Knaben Ausdruck verleiht, ihn gesittet und zärtlich berührt, um seinen Kopf schließlich neben ihn zu betten um dem Geliebten wenigstens im „Liebestod“ nahe sein zu können. Ungewollt erinnert diese Szene an Desdemona und Othello, den ich nicht mit dem Etikett reinen Kitsches versehen möchte, denn so funktioniert Katharsis bei den Betrachtenden viel besser.

Die Szene mit den beiden Straßensängern (Catalina Paz sowie Jakob Pejcic) weckte in mir Erinnerungen an die commedia dell’arte hervor. Die übrigen kleineren Rollen wurden zum Teil mit Solostimmen aus dem von Bernhard Jaretz bestens einstudierten und spielfreudig agierenden Wiener Kammerchor gut besetzt. Zu erwähnen ist noch der Intimfreund von Tadzio, Jaschu (der erst 14-jährige Luis Rivera Arias), deren Kussszene in Aschenbach Eifersucht provoziert. Zu erwähnen wäre noch die Choreographie von Saskia Hölbling für die Spiele des Apollo, den sportlichen Wettkampf zwischen Tadzio und Jaschu, sowie für die in der Zwischenaktmusik auftretenden Tänzer Leonie Wahl und Ardan Hussain. Mag auch das finale Ende der Oper nicht ganz den Vorstellungen der Librettistin entsprochen haben, Brittens musikalische Sprache lässt auch diese Sichtweise zu. Von den bisher sieben Inszenierungen dieser Britten Oper, die ich selber gesehen habe, fand ich diese am stärksten, was aber auch an dem insgesamt sehr guten Sängerpotential dieser Produktion gelegen hat. Am Ende gab es stehenden Beifall für alle Mitwirkenden, dem sich der Rezensent gerne anschloss.

Harald Lacina, 10.9.

Fotocredits: Armin Bardel