Im Juli 1889 schrieb Arrigo Boito an Giuseppe Verdi und schlug ihm William Shakespeares Falstaff als Thema für eine Oper vor. Verdi musste erst überzeugt werden, dass er seine Karriere mit einer Komödie beenden sollte, wie Boito vorgeschlagen hatte. Boito synthetisierte die Titelfigur in seinem Libretto aus The Merry Wives of Windsor und Henry IV, Teil 1 und 2 und integrierte viele seiner eigenen Ideen. Um zu verdeutlichen, dass Shakespeare für die Figur des Falstaffs den italienischen Autoren des Trecento viel zu verdanken hatte, verwendete Boito bewusst einige archaische italienische Ausdrücke. Es gibt eine Parallele zwischen dem Schlusschor von Falstaff („Tutto nel mondo è burla.“) und dem von Così fan tutte („Fortunato l’uom che prende“). Keiner von beiden stellt eine angenehme Auflösung der vorangegangenen Handlung oder des Leidens dar, das die Figuren erfahren haben.

Falstaff, Verdis letzte Oper („commedia lirica“ in drei Akten), wurde am 9. Februar 1893 an der Mailänder Scala uraufgeführt. Verdis Musik ist flüchtig und filigran, mit durchkomponierten Melodien, die eine leichte Hand und eine außerordentlich geschickte Sängerbesetzung erfordern. Ihr fließender Stil und ihr Thema unterscheiden sich völlig von fast allem, was seine früheren Opern geprägt hatte. Falstaff ist ein Ensemblestück, in dem einzelne Stimmen aus dem musikalischen Gesamtgefüge hervortreten und nur kurze Momente haben, um sich zu profilieren. Entgegen dem ersten Eindruck fließt ein Strom von Melodien durch die Oper, oft kaum mehr als Fragmente, aber außerordentlich passend, gekonnt komponiert und in einer sehr abwechslungsreichen Orchestrierung verpackt; ein Arioso wie Falstaffs „Quand’ero paggio” kann in einem Augenblick vorbeigehen. Die Lebhaftigkeit und Brillanz von Falstaff ist Mozart’sch im Charakter und umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass Verdis einzige vorherige komische Oper, Un giorno di regno (1840), ein Misserfolg gewesen war.

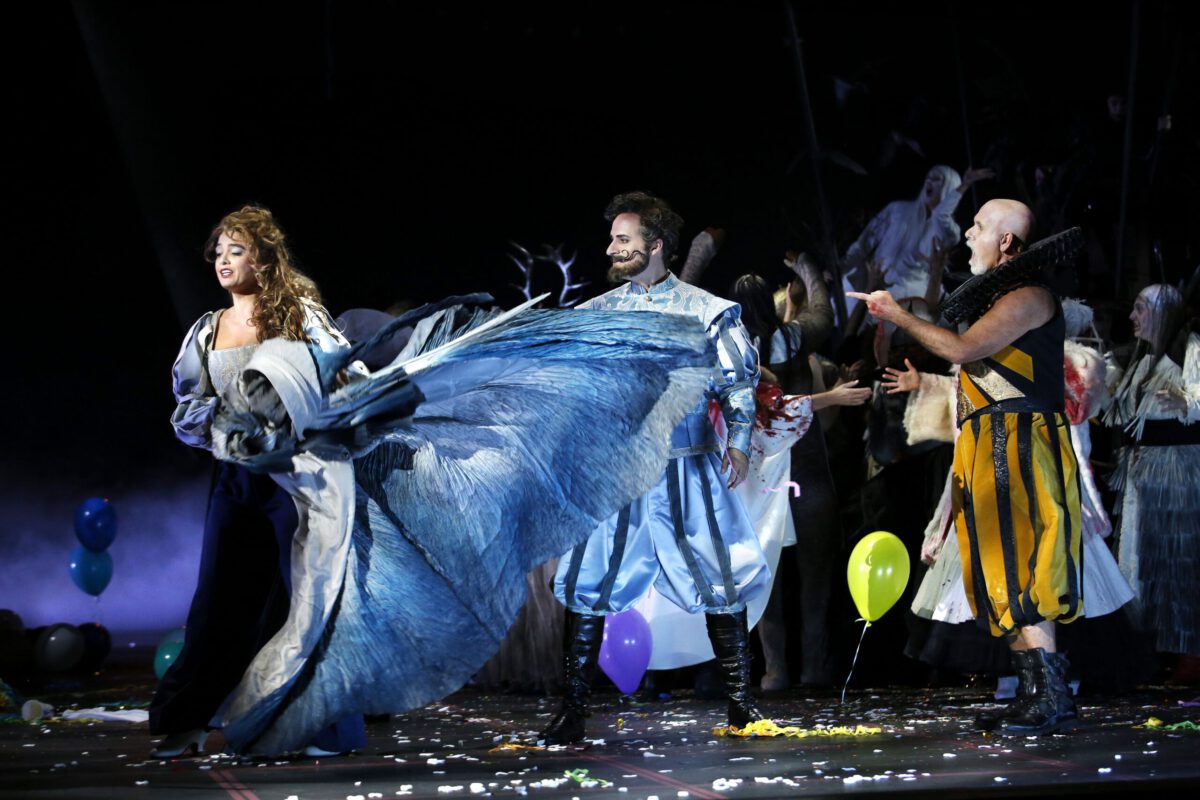

Die Premiere einer neuen Inszenierung unter der Regie von Marlene Hahn (Bühne: Dirk Becker) an der Oper Leipzig am 11. Oktober 2025 betonte die der Oper innewohnende Narrheit auf Kosten der ebenso wichtigen Melancholie und des Sinns für die Vergänglichkeit des Lebens, die selbst die glücklichsten Momente des Werks durchdringen (interessanterweise wurden diese Aspekte im Programmheft erwähnt, kamen aber in der Inszenierung nicht zum Ausdruck). In den Kostümen und dem Bühnenbild war keine Spur von Windsor zu Beginn des 15. Jahrhunderts zu sehen, zumindest für den größten Teil der Inszenierung. Es ist jedoch anzumerken, dass die Kostüme von Melchior Silbersack im Neorokoko-Stil, insbesondere die der Frauen und von Ford, die Handlung über Zeit und Ort hinaushoben. Mit Ausnahme der Maskerade-Szene im Windsor Forest in der zweiten Hälfte des dritten Aktes trug die Titelfigur alltägliche Kleidung, ähnlich der, die man heute auf der Straße sieht (um seine Nähe zu uns zu betonen?). Anstatt in der Eröffnungsszene in einer traditionellen Taverne zu sitzen, befanden sich Falstaff, Dr. Cajus und Bardolph auf einer Grillparty. Im zweiten Teil des zweiten Aktes durchsuchte Ford nicht wütend sein Haus nach Alices angeblichen Liebhaber, sondern stand größtenteils nur da und wies andere an, zu suchen.

Falstaff ist eine Buffo-Bassbariton-Rolle, die vom federleichten Arioso „Quando ero paggio“ über den imposanten „L’Onore!“-Monolog bis hin zur Slapstick-Komödie reicht. Er muss in den Szenen, in denen er als Liebhaber Alice und Meg umwirbt, charmant sein, aber auch stottern und schimpfen können, ohne zu bellen. Der Bariton Lucio Gallo beherrschte den komplexen Text und zeigte enorme Kraft und Ausdauer. Gallo hämmerte den Monolog „L’Onore!“ regelrecht heraus und übertönte das Orchester in den lautstärksten Passagen. Selbst im Schlusschor der Oper zeigte er keine Anzeichen von Ermüdung. Dies war ein Falstaff, der die Aussage des Charakters, er genieße einen glorreichen indischen Sommer des Lebens, wörtlich nahm. Es wäre jedoch wünschenswert gewesen, wenn Falstaffs Interaktionen mit Alice und Quickly etwas mehr Zärtlichkeit und Lyrik enthalten hätten.

Eine besonders gelungene Besetzung des Abends war die Rolle des Ford, gesungen vom Bariton Mathias Hausmann, der den erbärmlichen Intriganten, der in seine eigenen Fallen tappt, und den eifersüchtigen Ehemann, der ohne jeden Beweis für einen Ehebruch das Schlimmste von seiner Frau Alice annimmt, überzeugend verkörperte. Die lyrische Sopranistin Solen Mainguené (Mrs. Alice Ford), die lyrische Sopranistin Olena Tokar (Nannetta), die Mezzosopranistin Maya Gour (Mrs. Meg Page), and die Mezzosopranistin (sie klang eigentlich eher wie eine Altistin) Ulrike Schneider (Mrs. Quickly) haben ihre jeweiligen Rollen mit der richtigen Mischung aus Neckerei, vorgetäuschter Zärtlichkeit, Witz und, im Falle von Nannetta, echter Liebe zu ihrem Fenton souverän verkörpert. Der lyrische Tenor Sungho Kim stellte einen leidenschaftlichen Fenton dar, der Nannetta gegenüber zärtlich und rücksichtsvoll war, gleichzeitig aber stets sein Verlangen nach ihr und seine Entschlossenheit, sie zur Frau zu gewinnen, ausdrückte.

Die Tenöre Paul Kaufmann und Daniel Arnaldos sowie der Bass Peter Dolinšek übernahmen die Rollen des Dr. Cajus, Bardolph und Pistola. Der Chor der Oper Leipzig und die Komparserie der Oper Leipzig waren in der Schlussszene als geheimnisvolle Stimmen (Geister, Kobolde und Elfen) zu sehen, die Falstaff verspotteten und verhöhnten.

Der neue Generalmusikdirektor der Oper Leipzig, Ivan Repušić, bewies ausgezeichnetes Gespür und Mut, als er sich entschied, seine Amtszeit mit der Kenneroper Falstaff zu beginnen, einem der größten Werke der Opernliteratur, wenn auch nicht Verdis beliebtestem. Die Orchesterpartitur ist äußerst umfangreich und bildhaft, sodass sie die Handlung lebhafter begleitet und illustriert als in den meisten Opern. Repušić hat die Partitur auf eine Weise interpretiert, die mich an die Aufführung unter der Leitung von Zubin Mehta bei den Salzburger Festspielen im August 2013 erinnert hat. Die etwas entspannteren Tempi (im Vergleich zu den historischen Aufnahmen von Lorenzo Molajoli von 1932 und Arturo Toscanini von 1950), die Repušić bevorzugte, ermöglichten es, viele orchestrale Feinheiten zu genießen. Obwohl dies möglicherweise an der Akustik im Großen Saal der Oper Leipzig lag, übertönte das Gewandhausorchester die Singenden zeitweise. Zwar beabsichtigte Verdi, dass das Orchester eine bedeutende Rolle spielen sollte, und gab vor, dass bestimmte Passagen laut gespielt werden sollten, doch ich vermute, dass er nicht gewollt hätte, dass die Stimmen manchmal schwer zu hören sind.

Alle Mitwirkenden dieser Inszenierung haben die Sichtweise der Regisseurin auf Verdis letzte Oper überzeugend umgesetzt. Die Entfernung der Handlung aus den spezifischen Schauplätzen, die im Libretto angegeben sind, hat einen neuen Blick auf das Werk ermöglicht und kann zu Diskussionen und einer erneuten Auseinandersetzung mit dem Text anregen. Die Darbietung wurde mit begeistertem Applaus belohnt.

Daniel Floyd, 22. Oktober 2025

Besonderer Dank an unsere Freunde und Kooperationspartner vom OPERNMAGAZIN

Falstaff

Giuseppe Verdi

Oper Leipzig

Rezension der Premiere vom 11. Oktober 2025

Regie: Marlene Hahn

Dirigat: Ivan Repušić

Gewandhausorchester