Premiere: 18. April 2021 auf ArteConcert

Regisseure haben ihre Vorstellungen, das bringt ihr Beruf so mit sich. Sie haben womöglich auch – auf Grund ihrer Biographie, ihrer Erfahrungen, ihrer persönlichen Verletzungen – ihre Zwangsvorstellungen. Wenn ein in Russland vielfach verfolgter Künstler das „Gefängnis“ als Realität und Metapher nicht aus dem Kopf bekommt, ist das begreiflich. Wenn er diese Welt (zu der auch noch die Medien als verheerende Macht kommen) über „Parsifal“ gießt oder stülpt (wie man will) – dann muss sich ein Publikum nicht ohne Mühe damit auseinandersetzen, was es sieht.

Nun, die Wiener Opernfreunde sind „Parsifal“-geschädigt, Da hat doch Christine Mielitz versucht, in der Gralsburg Urinale zu postieren (es ist dann dank Ioan Holenders Eingreifen nur eine schäbige Waschanlage daraus geworden), da hat Alvis Hermanis (für die teuerste Kürzest-Produktion, die es je gab) ein Wiener Irrenhaus in Jugendstil-Gold getaucht. Und nun ist man in einem „französischen“ Gefängnis, wie betont wird (warum französisch?), und man weiß nicht ganz, warum.

In dem durch und durch seltsamen „Fall Parsifal“ (Tiefpunkt: die imbezilen Karikaturen), mit denen der ORF auf das Großprojekt einstimmen wollte, behauptete Regisseur Kirill Serebrennikov – skypig oder zoomig zugeschaltet – , dass ohnedies niemand die Handlung von „Parsifal“ verstehen würde. Na hoppla, ganz so ist das nicht, man begreift das Original recht gut, selbst in einer konservativen Inszenierung (wie Karajan den Karfreitagszauber einst in Salzburg in einer Blumenwiese versinken ließ). Man muss absolut nicht „heutige“ Menschen aus Wagners ohnedies mythisch gemeinten Figuren machen, damit irgendetwas klar wird. Erlösung besteht darin, dass die Gefangenen aus dem Gefängnis hinaus gehen dürfen? Gewiß, wenn man es so sieht, mag es stimmen. Aber hat das etwas mit „Parsifal“ zu tun?

Diese Frage stellt sich in unserer Welt nicht mehr, damit müssen wir uns abfinden. Regisseuren von heute ist es langweilig, die alten Stoffe aus sich heraus zu begreifen. Und weil sie längst gemerkt haben, dass absolut niemand ihnen etwas verbietet, können sie alles machen, selbst Biogasfabriken oder Lampenschirmherstellung für Wagner. Da ist das Gefängnis wenigstens noch… was? Auch nicht schlimmer als die Sandler-Bude, in die Dmitri Tcherniakov die Gralsritter in Berlin verbannt hat. Man kann machen, was man will.

Wie weit bringt man nun die Regie-Idee mit dem Original zusammen? Wenn der Gralskelch unvermutet aus einem Paket für einen Gefangenen kommen muss, damit er überhaupt da ist (und im Gefängnis kaum etwas bedeutet – der Gang zum Gral ist hier wohl ein Hof-Spaziergang), wenn es keine Lanze gibt (von der immer so real gesungen wird) und auch keine Blumenmädchen (die Sekretärinnen und Putzfrauen, wie von Marthaler oder Wittenbrink entsprungen, wirken ja doch parodistisch), und wenn man nicht weiß, wie Parsifal (gar einen Schwan jagend!) eigentlich ins Gefängnis kommt. Immerhin hat er Tätowierungen am Handrücken, weist ihn das nicht als Insassen aus? Und der soll die Erlösung bringen?

Und eine fotografierende Journalisten-Kundry ist die weise, leidende Frau des Geschehens? Einmal ganz abgesehen davon, dass nichts, was der Text vermittelt (von der Musik reden wir nicht, die ist geschmeidig), auch nur im geringsten stimmt… Hört man genau hin und sieht man genau zu, bleibt permanent die Frage: Wovon reden die eigentlich?

Auch hier hat die „Parsifal-Frage“ etwas irritiert, wenn Elina Garanca im Interview meinte, es sei nicht wichtig, dass Kundry hier Journalistin sei, sie könnte genau so gut Krankenschwester sein. Was bedeutet das? Dass ohnedies egal ist, wer was verkörpert? Dass Klingsor als „Chefredakteur“ eigentlich gar keine Funktion mehr hat und Kundry nicht existenziell aufschreit, sondern weil er offenbar heißen Kaffee über sie verschüttet hat? Wo endet die Willkür, wo beginnt die echte Sinnhaftigkeit?

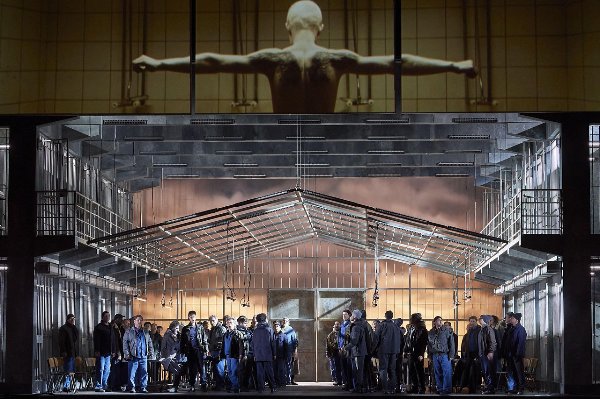

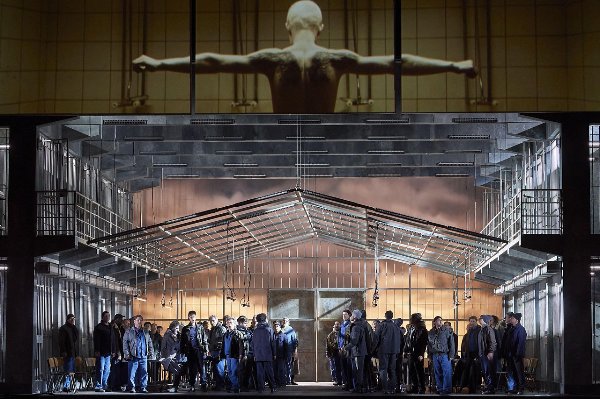

Egal, man lasse sich darauf ein, was man sieht. Gefängnis mit vielen Gittern zuerst, die Ritter und Knappen als Wärter, Alltag der Häftlinge (unschön). Gefängnis offenbar mit Speisesaal der Gefangenen zuletzt, dazwischen Redaktion (wo dann gelegentlich ein Riesenkreuz herum geschleppt wird) …

Dazu Elemente der „Parsifal“-Handlung in eine Rückblende gepresst. Das verdammt den Hauptdarsteller dazu, während des ersten und zweiten Akts die meiste Zeit, Kopf in die Hände gestützt, verzweifelt an der Rampe zu sitzen und sich zu erinnern. Manchmal will er eingreifen, was nicht gelingen kann, aber singen muss er (glücklicherweise) immer, während ein hübscher Jüngling an seiner Stelle herumstakst.

Kundry wandelt sich von der Karrierefrau im chic-verführerischen schwarzen Hosenanzug zum im Gefängnis gelandeten Prekariatsgeschöpf – man büßt in zu großem Pullover und Wollmütze. Amfortas und Gurnemanz fühlen sich in den Hintergrund gedrängt. Dafür laufen über der Szene Videos, ohne die es heutzutage nicht mehr geht, vordringlich Gefängnisszenen. Wird man einmal (so Gott und die Impfungen es wollen) live in der Oper sitzen, wird man es mit dem Blick „über“ die Bühne leichter haben, der Ablenkungseffekt wird allerdings noch größer sein als bei der Fernseh-Fassung mit ihren gelegentlichen Schnitten hin und her. Tatsächlich ist die endlose Berieselung mit Videos, deren Zusammenhang wohl nur der Regisseur selbst kennt, für die Zuschauer, die einfach nur düstere Bilder, sehen, so verwirrend wie belastend.

Was sieht man also? Der alte Parsifal erinnert sich schmerzhaft. Im Gefängnis geht es ausgesprochen grauslich zu. Was der Jüngling da will und was man ihm auferlegt – in diesem Zusammenhang unbegreiflich. Auch, wie er in die Zeitungsredaktion gelangt. Und was dieser ungeheure Erlösungsakt bedeuten kann. zumal Parsifal nach dem offenbar doch nicht so seligen Ende wieder ganz allein und sehr bedrückt da sitzen muss.

Nun ist all das in ganz, ganz echte, tiefe, sog- und rauschhafte Wagner-Musik getaucht, für die Philippe Jordan sorgt, der übrigens hörbar ökonomisch mit der Musik; ihren Steigerungen und Effekten umgeht. Allerdings – wenn man nichts von der Geschichte weiß (ich gehe jetzt von Frischlingen aus, nicht von Leuten, die das Original ja doch verstehen), kann das irgendwie eine ganz spannende Handlung sein, wenn man auch nur teilweise versteht, was sich der Regisseur ausgedacht hat (wie viele echte Mütter, an die sich Parsifal reuig erinnert, werden da auf die Bühne geschickt?). Kommentare zum Glauben, zum Buddhismus oder zur Pandemie, von denen man immer wieder mal gelesen hat, entdeckt man eigentlich nicht. Man stolpert nur dauernd darüber, was nicht zusammen passt…

Andererseits muss man sich selbst – was bleibt einem Zuschauer schon übrig –mit dem auseinandersetzen, was man geboten bekommt. Und das ist eine Welt für sich, die sich vom Original abgekoppelt hat und ihre eigene Geschichte erzählt. Und was immer man Herr Kirill Serebrennikov bezüglich seiner Interpretation entgegen halten will: „Theater“ kann er.

Die Wiener Staatsoper konnte mit diesem Abend nicht nur medial prunken weil man den berühmten Regisseur wenigstens im übertragenen Sinn aus seinem Gefängnis befreit und ihm eine Bühne im Westen gegeben hat. Sondern, weil man zwei der berühmtesten Sänger unserer Zeit auf die Bühne brachte, und Startheater ist kein leerer Wahn, denn Startum bekommt man nicht geschenkt, es ist mit Höchstleistungen verbunden. Die in diesem Fall geliefert werden.

Nicht, dass man sich in der Opernwelt im allgemeinen daran stoßen würde, wenn das Äußere eines Sängers nicht mit dem Vorgaben einer Rolle zusammen passt (man denke an Botha im grünen Anzug einst in einem Salzburger „Parsifal“), aber vielleicht hat dieses Konzept auch damit zu tun, dass Jonas Kaufmann nur bei seinen allerverblendetsten Fans als „junger Tor“ durchginge – so ist die Rückblenden-Situation mit dem reifen Mann eine sehr gute Lösung. Zumal die Stimme nichts schuldig bleibt. Gewiß, die Rolle ist nicht groß, aber sie verlangt jene Präsenz, die Kaufmann – im deutschen Fach halt doch sehr gut aufgehoben – bringt. Dass man auch Wagner „schön“ singen kann, ist bekannt, er trägt prächtig disponiert seinen Teil dazu bei. Im übrigen spielt er tapfer, was der Regisseur ihm abverlangt, heute vergisst auch kein Spitzensänger, dass die wahren Stars die Regisseure sind und man sich besser nicht wehrt… Sein jugendliches Alter Ego, ein typischer Boy mit Hood (die Kapuzenjacke, unter der sich Jugendliche gern verstecken), ist Nikolay Sidorenko.

Elina Garanca hat manches, was sie als neue Rollen ankündigte (Dido, Amneris), in letzter Minute abgesagt (beide Male war die Pariser Oper betroffen), immerhin, nach der Carmen die Dalila, dazu Eboli und Santuzza, sie hat im französischen und italienischen Fach ihr Repertoire erweitert. Die Kundry war allerdings die größte Herausforderung, und es ist ein Glücksfall geworden. Ihr immer heller, also höhenfreudiger Mezzo hat mit den zweieinhalb Oktaven der Rolle keine Schwierigkeiten, aber sie hat die Mitte verbreitert, an der Tiefe gearbeitet, und das Timbre ist signifikant deutlicher geworden. Sie kann die Rolle mit der ganzen Kraft, die sie erfordert, singen, und sie scheint mit geradezu provokanter Lust zu spielen, was sie da zeigen soll – vor allem die mutwillige Blondine hinter dem Laptop, die sich an den jungen Parsifal heran macht und ihn gleichzeitig mit einer Pistole bedroht…

Georg Zeppenfeld ist ein Gurnemanz der anderen Art, nicht der weise alte Herr mit pastoser Röhre, wie so oft, sondern einer, der schlankstimmig, schön und oft geradezu hell klingend, eher undefinierbar im Gefängnis waltet, allerdings schon einiges von seiner gewohnt gewaltigen Wirkung (vor allem im ersten Akt) einbüßt. Eine Besetzung, die ein wenig gegen den Strich gepolt ist, ebenso wie der Amfortas des Ludovic Tézier, der ausdrucks- und kraftvoll zu artikulieren vermag, aber kein Leidensfürst üblichen Zuschnitts ist, sondern in erschütternder Armseligkeit (sich selbst Tee kochend) eher im Hintergrund bleibt, wie auch Titurel aus dem Lautsprecher (Stefan Cerny), aber das passiert dem armen Mann in jeder Inszenierung. Und der entdämonisierte, wenn auch brutale Klingsor? Auch Wolfgang Koch verliert in dieser Inszenierung, die sich einzig auf die beiden Hauptdarsteller konzentriert, sein Gewicht.

Am Ende war es, sagen wir es ehrlich, wie immer. Man hat auf der Bühne etwas gesehen – irgendetwas, das dem Kopf eines Menschen entsprungen ist, dem Wagners „Parsifal“ ein geringeres (wenn überhaupt ein) Anliegen war als seine eigenen Ideen. „Weißt Du, was Du sahst?“ fragt Gurnemanz. Na, ehrlich gestanden, nicht wirklich. Wie man das alles mit der Musik zusammenbringt, die nebenbei läuft und eigentlich etwas ganz anderes erzählt, das liegt an dem guten Willen des Betrachters. Aber, es sei wiederholt: „Theater“ kann er, der Kirill Serebrennikov.

Renate Wagner 19.04.2021

Fotos: Wiener Staatsoper / Pöh

Auf ArteConcert gratis verfügbar bis 17/07/2021