Bericht von der Premiere am 29. September 2018

Alles so schön bunt hier

Die Neuproduktion der „Meistersinger“ am Staatstheater Wiesbaden empfängt die Zuschauer mit einer auf den Zwischenvorhang gemalten Stadtansicht des spätmittelalterlichen Nürnbergs, umkränzt von den Wappen der Zünfte. Während Generalmusikdirektor Patrick Lange sein erst allmählich Tritt fassendes Orchester engagiert durch die Ouvertüre lotst, macht man sich so seine Gedanken, ob diese Reminiszenz an ungebrochene Aufführungstraditionen wohl ironisch gemeint sein und wie ätzend diese Ironie wohl ausfallen könnte. Schließlich hebt sich der Vorhang und gibt den Blick frei auf den Schankraum einer in die Jahre gekommenen Kneipe. Hier findet die Zusammenkunft der Meister statt: Ein Häuflein von gebrechlichen Tattergreisen, die Bühnen- und Kostümbildner Friedrich Eggert so stilecht mit abgetragener Altmänneralltagskleidung und Gesundheitsschuhen ausstaffiert hat, daß Teile des Publikums sich gemeint fühlen müssen. Hatte man diesen älteren Herrn dort auf der Bühne mit seinem vollgestopften Stoffbeutel nicht eben erst an der Garderobe gesehen? Regisseur Bernd Mottl individualisiert jeden der Meister milde karikierend mit je eigener Marotte. Die Lehrbuben entpuppen sich als Pflegekräfte, die ihre hinfälligen „Meister“ stützen müssen. Das ist sehr lebendig und kurzweilig geraten. Wenn Goldschmied Pogner schließlich zu seiner Rede über den Werteverfall „im weiten deutschen Reich“ unter dem grimmigen Nicken der Umsitzenden anhebt, wirkt diese kuriose Versammlung wie die Vorstandssitzung eines AfD-Ortsvereins, ein Eindruck, der dadurch noch unterstrichen wird, daß sich unter die Greise ein schneidiger junger Kerl in Springerstiefeln gemischt hat. Ein wenig abgedroschen ist die Idee, den „Ritter“ Walther von Stolzing in Motorradkluft auftreten zu lassen, um ihn von diesem reaktionären Rentnerclub abzuheben. Zu seinem Vorsingen kostümieren sich die Meister umständlich (man hat Rücken) mit altdeutschen Trachten, die wie Überbleibsel einer Wolfgang-Wagner-Inszenierung wirken. Sehr komisch das Ganze. Und so schön bunt. Hier, so hofft man, wird die Exposition einer ironischen Aktualisierung mit subtilem zeitkritischem Tiefgang angelegt – ein Versprechen, daß dann leider vom Produktionsteam nicht eingehalten wird.

Die verkleideten Meistersinger, am linken Rand: Thomas de Vries (Beckmesser), am rechten Rand: Marco Jentzsch (Stolzing)

Der zweite Aufzug offenbart den Namen der Kneipe: „Alt-Nürnberg“. Sie befindet sich als Enklave im Erdgeschoß eines Pflegeheims, dessen Außenfassade nun die gesamte Bühnenbreite einnimmt. In trostloser 70er-Jahre-Manier ist der Vorplatz gestaltet mit Betonbank und lieblos-klotzigem Blumenbeet, das immerhin mit jenem Flieder bepflanzt ist, den Hans Sachs besingen wird. Sein Schusterlied aber präsentiert er aus einem Fenster im ersten Stockwerk des Pflegeheims heraus, in das er sich dazu eigens begeben hat – warum auch immer. Für das hämmernde Vermerken der Fehler in Beckmessers Ständchen muß er dann umständlich wieder herunter kommen, was einige Zeit in Anspruch nimmt, während derer Beckmesser buchstäblich gegen die Wand redet. Vor der schwierig zu inszenierenden Prügelfuge am Ende des zweiten Aufzugs kapituliert das Inszenierungsteam. Es läßt die wie zu Halloween kostümierten Pflegekräfte eine Art Black-Gothik-Party mit allerlei Rumgehopse und drolligem Frau-Holle-Kissen-Schütteln aufführen. Daß es sich um einen Gewaltexzeß handelt, in dem die Menge vorgeblich braver Bürger zum pogrombereiten Mob wird, ist in Wiesbaden nicht zu sehen.

Hans Sachs (Oliver Zwarg) im Altenheim

Sehr anrührend gelingt dagegen der Beginn des dritten Aufzugs. Zu den melancholischen Klängen des Orchestervorspiels sieht man ein stilecht eingerichtetes Altenheimzimmer mit Pflegebett und wenigen Möbeln. Darin sitzt Hans Sachs und wirft mit einem Diaprojektor traurig Bilder vergangener Zeiten an die Wand. Zu sehen ist seine verstorbene Frau in ihrem Hochzeitskleid, Urlaubsbilder mit Familie, eine Ansicht seines Schusterladens, der – wie weitere Bilder zeigen – wohl vor Jahren schon aufgegeben wurde, um samt zugehörigem Häuserblock abgerissen zu werden. Die Trauer des alten Mannes überträgt sich auf das Publikum. Es ist der stärkste Moment des Abends. Danach geht es mit der Komödie weiter. Das elektrisch verstellbare Pflegebett und ein Bügelbrett bieten Gelegenheit zu ein wenig Slapstick. Die abschließende Festwiesenszene findet erwartungsgemäß wieder im Gastraum der Kneipe statt, auf dem man ein erhöhtes Podium errichtet hat, dessen Rückprospekt die Stadtansicht zeigt, die man vom Zwischenvorhang kennt. Der Aufzug des Volkes und der Zünfte wird unspektakulär arrangiert. Die kleine Wiesbadener Bühne ist schnell mit Menschen überfüllt. Walther von Stolzing hatte zuvor seine Motorradkluft gegen einen stilisierten Trachtenanzug eingetauscht und ist nun begehrtes Objekt für Selfies mit jugendlichen Fans. Das alles läuft ohne Überraschungen ab. Die hochproblematische, deutsch-nationale Schlußansprache von Hans Sachs bleibt szenisch unkommentiert. Die Veranstaltung wird zum heiter-harmlosen Volksfest, worüber sich die Meister in ihrer verstaubten Feierlichkeit irritiert zeigen. Und das war es dann auch schon. Nach der verheißungsvoll-ironischen Exposition im ersten Aufzug mit ihren plastisch gezeichneten Karikaturen hätte man eine konsequente Durchführung hin zu einem profilierten Ende erwartet. So aber schnurrt alles handwerklich solide mit mal hübschen, mal belanglosen episodischen Einfällen vorüber. Diese Inszenierung ist samt ihrer phantasievollen Ausstattung kurzweilig, aber ohne roten Faden, ohne Aussage und – das muß man ihr vorwerfen – ohne Haltung zu den politischen Fallstricken der Vorlage.

Auf der Festwiese

Musikalisch ist die Neuproduktion glücklich gelungen. Oliver Zwarg präsentiert sich mit geradezu idealer „Sachs“-Stimme. Sein Bariton ist gut fokussiert und kernig genug für die derben Schusterlieder. Zugleich verfügt er über eine elegante und unangestrengte Höhe, die sich in den lyrischen Passagen angenehm bemerkbar macht. Zudem hat er sich seine Kräfte so gut eingeteilt, daß auch die Schlußansprache noch kraft- und saftvoll gelingt. Wenn wir es recht sehen, ist dies sein Rollendebüt. Es ist zu erwarten, daß der Sänger nach dem gelungenen Einstand im Verlaufe des Aufführungszyklus seinem musikalisch tadellosen Rollenporträt noch ein wenig mehr Individualität und Tiefenschärfe verleihen wird. Er hat das Zeug dazu, einer der führenden Sänger dieser anspruchsvollen Partie zu werden.

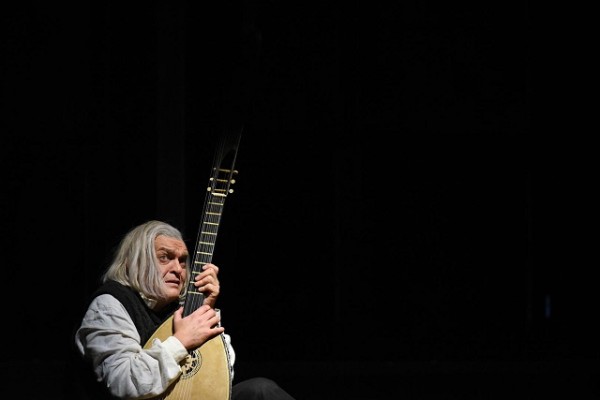

Den „Beckmesser“ von Thomas de Vries, dem zweiten Rollendebütanten, kann man bereits jetzt in einem Atemzug mit den herausragenden Sängern dieser Partie nennen. Auf der Basis einer intakten Kavaliersbariton-Stimme gewinnt de Vries dem Notentext eine staunenswerte Fülle an Tonlagen und Zwischenstufen ab. Es gelingt ihm, vorbildlich textverständlich zu sein, ohne in das Konsonantenspucken des berüchtigten „Bayreuth barking“ zu verfallen. Er kann auf Linie singen, ohne die Konturen abzuschleifen, kann beißende Ironie und Mißgunst mit einer genau abgestimmten Palette von Stimmfarben zeichnen, hat Sinn für feinen wie für drastischen Humor und läßt seine Figur doch nie zur Karikatur verkommen. Darstellerisch spielt er alle übrigen Sänger locker an die Wand.

Thomas de Vries als Beckmesser

Marco Jentzsch verfügt bereits über Erfahrung in der Rolle des „Walther von Stolzing“. Das macht sich angenehm bemerkbar. Die akustischen Verhältnisse des Wiesbadener Hauses erlauben es ihm, nie zu forcieren und so die Vorzüge seiner lyrisch grundierten Stimme auszuspielen. Die in der Vergangenheit bei ihm im heldischen Fach mitunter zu verzeichnenden Höhenprobleme umgeht er geschickt durch den stärkeren Einsatz des Kopfregisters. Erik Biegel wahrt als „David“ mit maskigem Spieltenor den vom Rollenfach gebotenen stimmfarblichen Abstand zu Jentzsch, was dramaturgisch sinnvoll ist, musikalisch aber Wünsche offen läßt.

Mit wunderbar frischem Sopran präsentiert sich Betsy Horn als nicht nur stimmlich attraktive „Eva“. Margarete Joswig überrascht nach ihrem Einsatz als „Fricka“ im Wiesbadener Ring damit, daß sie die vom Produktionsteam gewollte Ausstaffierung als girlie-hafte „Magdalene“ auch musikalisch mit gut geführtem, jugendlich klingendem Mezzo beglaubigen kann. Wunderbar sonor präsentiert der junge Wiesbadener „Baß vom Dienst“ Young Doo Park sich als „Veit Pogner“ in seinem bislang besten Rollenporträt. Stimmlich sitzt ihm die Partie wie angegossen. Hatte er bei vergangenen Einsätzen im deutschen Fach noch gelegentlich mit der Sprache zu kämpfen, so ist davon nun nichts mehr bemerkbar. Er artikuliert gut verständlich, frei von Verfärbungen und macht das Zuhören zu einem ungetrübten Genuß. Ein wenig zu lyrisch-leicht ist der wunderbar samtige Bariton von Benjamin Russel für die Rolle des „Fritz Kothner“. Bei den übrigen Meistern gibt es keine Ausfälle.

Young Doo Park (Pogner, sitzend), dahinter Oliver Zwarg (Sachs, links) und Benjamin Russel (Kothner, rechts)

Neben dem vorzüglichen, homogen und füllig tönenden Chor (den wie stets Albert Horne gut präpariert hat), stechen noch die Sängerinnen und Sänger der „Lehrbuben“ hervor. In Wiesbaden haben sie dafür junge Nachwuchstalente gecastet, die nicht nur ausgezeichnet und herrlich frisch singen, sondern mit ungebremster Spiellaune viele Szenen zu beleben wissen.

Generalmusikdirektor Patrick Lange hält sein gut aufgelegtes Orchester zu transparentem Spiel an und verzichtet auf polterndes Dröhnen. Zu hören sind schöne Holzbläsersoli und ein seidiger Streicherklang. Das Orchester drängt sich nie in den Vordergrund und macht es den Sängern leicht, den Text im unangestrengten Parlando-Ton zu präsentieren.

Die Zustimmung im Schlußapplaus ist für alle Beteiligten groß und ungeteilt. Die angedeuteten Provokationen des Eingangsaktes hat das Publikum da längst schon vergessen.

Michael Demel, 1. Oktober 2018

© der Bilder: Karl und Monika Forster