21.10. (Premiere am 13.10.)

Ein großer Aufwand für einen mäßigen Erfolg

Nicht nur die Wiener Staatsoper belebte das Genre der Grand opéra jüngst mit Berlioz Les Troyens. Auch das Theater an der Wien besann sich auf die vor 13 Jahren im Haus am Ring gezeigte letzte Oper Rossinis. Kaum ein Regisseur verzichtet heute darauf, bereits die Ouvertüre zu bebildern, in der wir dann den Mord Tells an Gesler eindrucksvoll in einer schneebedeckten Landschaft erleben dürfen, bevor sich scheinbar untote Wesen langsam aus den Schneewechten erheben und Tell in seinem blutigen T-Shirt verfolgen. Ein Vergleich mit der TV-Serie „Walking Dead“ drängt sich mir nicht auf, da ich sie nur dem Namen nach kenne. Interessanter ist die Verortung des Geschehens bei Torsten Fischer, der das Schiller’sche Drama in der Vertonung durch Rossini jeglicher alpenländischer Romantik entkleiden möchte. Mich erinnerte das Kollektiv der unterdrückten Schweizer mit ihren breitkrempigen Filzhüten an die Mennoniten, einer radikal-reformatorischen Täuferbewegung, die u.a. in Paraguay die Kolonien Menno, Neuland und Fernheim gründeten. Und der habsburgertreue Gesler, Gegenspieler Tells, hat in dieser Inszenierung frappante Ähnlichkeiten mit General Alfredo Stroessner (1912-2006), dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte Paraguays und späteren Präsidenten, bei dem zahlreiche Nazis Zuflucht genommen haben.

Diese Idee wird aber von Torsten Fischer nicht konsequent weiter entwickelt, denn am Horizont ziehen bereits US-amerikanische Kampfgeschwader auf und GIs halten mit ihren Gewehren die aufständischen Schweizer in Schach. Überall herrscht Willkür und Diktatur und wenn sich am Ende der Oper dann Walter Fürst die Uniform des ermordeten Gesler anzieht, können wir erahnen, wie sich das Rad der Geschichte weiter drehen wird… Das Gegenteil von gut ist bekanntlich gut gemeint. Und diesen Vorwurf kann ich der Regie von Torsten Fischer nicht ersparen. Zu oft erscheinen in seinen Inszenierungen uniformierte Soldaten mit Gewehren, wobei mir aus meiner Studienzeit noch ein angeblicher Ausspruch Goethes als Regisseur in Erinnerung geblieben ist, wonach ein Requisit, das nicht verwendet wird, auf der Bühne nichts verloren hat… Die Ausstattung von Herbert Schäfer und Vasilis Triantafillopoulos beschränkte sich auf eine Drehbühne und eine metallene Ebene, die sich bedrohlich senkt, um das Volk sinnbildlich zu erdrücken, was dann im ersten Akt in der Person von Pfarrer Melcthal auch realiter geschieht. Fischer bleibt uns aber eine Erklärung schuldig, weshalb Vater Melcthal hier zu einem Geistlichen umgedeutet wurde. Ein weiterer Steg in luftiger Höhe auf der Hinterbühne dient den Habsburgern und ihren bewaffneten Begleitern zur allgegenwärtigen Präsenz und Machtdemonstration. Neben einigen kleineren Strichen wurde in dieser Fassung fast das gesamte Ballett eliminiert, sonst hätte der Abend mehr als vier Stunden gedauert und man wäre in bedenkliche zeitliche Nähe zu den Trojanern im Haus am Ring gerückt.

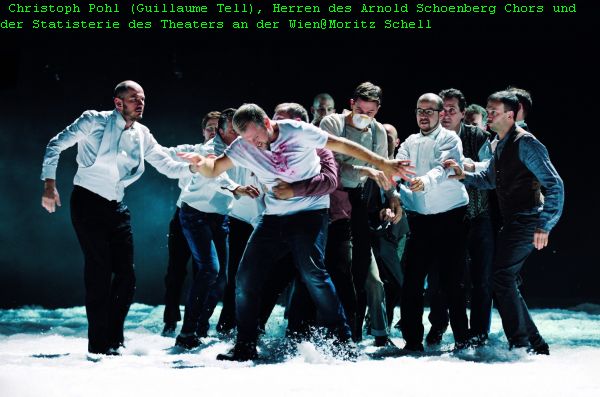

Durch eine Projektion (Video: Jan Frankl) wurde der Apfelschuss auf elegante Weise gelöst. Der Chor wird oftmals zu Bühnenarbeitern beiderlei Geschlechts verdonnert, indem er gleich zu Beginn mit Besen und Schaufeln den Schnee wegkehren und später Tische und Sessel für das Hochzeitsfest herbei schaffen muss. Auch dürfen die zukünftigen Bräutigame ihre Bräute noch lieblich schaukeln, anstatt ihnen beim Kofferpacken und ab in die Flitterwochen zu helfen. Wer die Handlung kennt, wird über einige Abweichungen, wie etwa dem Zweikampf zwischen Gesler und Tell, der im Finale gleich noch einmal gezeigt wird, hinweg sehen. Der ganz große Wurf gelang Fischer und seinem Team dieses Mal leider nicht, alles wirkte auf mich eher bemüht und aufgesetzt als inspiriert und konsequent durchdacht und entwickelt. Der venezulanische Dirigent Diego Matheuz begann die Ouvertüre eher verhalten und so versahen die Wiener Symphoniker über weite Strecken eher Dienst nach Vorschrift ohne besondere Akzente. Das besserte sich aber im Verlauf des ersten Aktes und nun erklangen auch viele herrliche Passagen aus dem Graben. Der Arnold Schönberg Chor unter der Leitung von Erwin Ortner sang und agierte wieder auf gewohnt hohem Niveau und wurde in seiner Bewegung durch die Choreographie von Karl Alfred Schreiner unterstützt.

Christoph Pohl überzeugte in der Titelrolle als Tell nicht so recht. Er hat zwar nur eine Arie zu singen, aber in den Ensembles war seine Stimme einfach zu klein und schwach und wurde von dem omnipräsenten Tenor von John Osborn als Arnold Melcthal regelrecht zugedeckt. Kraftvoll erklimmt er sämtliche extremen Höhen, die Rossini seinem Part einverleibt hat. Die US-Amerikanerin Jane Archibald konnte als Mathilde ihren besonders gut geführten und höhensicheren dramatischen Sopran neben John Osborn formvollendet entfalten. Der Kroate Ante Jerkunica unterlegte dem Bösewicht Gesler neben seiner gewichtigen Bassstimme auch ein äußerst sadistisches Gehabe. Der französische Bariton Edwin Crossley-Mercer stakste in der Rolle des Walter Fürst als stiller Beobachter durch die Szene, bevor er sich am Ende die Uniformjacke des toten Gesler anzieht, um wohl stillschweigend in dessen Fußstapfen zu treten. Tells Gattin Hedwige wurde von der Schweizer Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis als tatkräftige und besorgte Gattin und liebende Mutter überzeugend interpretiert. Die 1993 in Lienz in Osttirol geborene Anita Giovanna Rosati überzeugte mit ihrem jugendlichen Sopran in der Hosenrolle von Tells Sohn Jemmy. Jérôme Varnier durfte als alter Melcthal mit seinem dunklen Bass zunächst die Hochzeitspaare im ersten Akt segnen bevor er, handlungsbedingt, verschied. Anton Rositskiy musste in der Rolle des Ruodi als Betrunkener auf der Bühne herum torkeln und gefährlich mit seinem Gewehr hantieren, während er seine kleine Eingangsarie Accours dans ma nacelle, Timide jouvencelle verführerisch schmachtend intonierte. Der polnische Bass Lukas Jakobski stürmte im ersten Akt blutüberströmt als getreuer Hirte Leuthold auf der Flucht vor den Schergen Geslers auf die Bühne und berichtete als Bote vom unmittelbaren Geschehen. Der in Cardiff geborene Tenor Sam Furness übertraf in der Rolle des Rodolphe noch Gesler an Bosheit.

Das Publikum applaudierte allen Mitwirkenden zufrieden, die Publikumslieblinge Osborn und Archibald erhielten neben Szenenapplaus noch zahlreiche Bravi-Rufe.

Harald Lacina, 22.10.2018